राजस्थानी भाषा का विवेचन

भाषा मनुष्य के विकास का सबसे महत्तवपूर्ण साधन है। इसके द्वारा मानव का समाज से सम्पर्क स्थापित होता है। भाषा के द्वारा जहाँ बालक दूसरों के भावों को जानता है, वहाँ अपने भाव भी वह दूसरों के समक्ष व्यक्त करता है। भावों को व्यक्त करने से इच्छाओं की पूर्ति के साथ मानव में विचार करने की भी शक्ति आती है तथा अपनी सामर्थ्र्य का ज्ञान होता है। तुलसी के ‘गिरा अरथ जल बीचि सम, कहिअत भिन्न-न-भिन्न’[1] के अनुसार भाषा और विचार एक ही तथ्य के दो पहलू हैं। किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक विकास को उसके भाषा-ज्ञान तथा उसके शब्दों की संख्या से भले प्रकार जाना जा सकता है। भाषा के माध्यम से ही मानव ने अपना सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास किया है, किन्तु इसके साथ यह भी सत्य है कि मानव के विकास के साथ भाषा का भी विकास होता है। इस दृष्टि से दोनों का विकास अन्योन्याश्रित है।

मनुष्य की भाषा उसकी सृष्टि के आरम्भ से, अविरल गति से, प्रवाह-रूप में चली आ रही है। नदी के वेग के समान ही उसकी भाषा का वेग भी अनियन्त्रित होता है। भाषा में अनेकरूपता का यही मूल कारण है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह अनेकरूपता कितनी पुरानी है। समय-समय पर इसी अनेकरूपता को संयत एवं टकसाली रूप देने का बार-बार प्रयत्न किया जाता रहा है। किसी भाषा के इस सुसंगठित रूप को प्रस्तुत करने में उस भाषा का व्याकरण और कोश प्रधान साधन है। इनके अभाव में कोई भाषा रूपवती भिखारिन की भाँति कभी आदरणीय नहीं हो सकती। खेद है कि राजस्थानी में इनका अभाव रहा है।

लगभग सत्तर वर्ष पहिले जोधपुर के पण्डित रामकरण आसोपा ने ‘मारवाड़ी भाषा रौ व्याकरण’ नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। सन् 1914 में तैस्सीतोरी का प्रयत्न भी इस ओर विशेष सराहनीय रहा किन्तु परिवर्तित परिस्थितियों, प्रतीकों और प्रतिमाओं के कारण नयी राजस्थानी के साथ इनका सामञ्जस्य अपूर्ण रहा। आठ-नौ वर्ष पहिले मैंने भी ‘राजस्थानी व्याकरण’ के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। किन्तु ये सब प्रयत्न आरम्भिक अवस्था के अनुरूप ही माने जा सकते हैं। शब्दकोश-निर्माण का प्रयत्न इस ओर अधिक किया गया। नाममालाओं आदि के रूप में एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्दों के कोश राजस्थानी में भी प्राप्य हैं। डिंगळ नांममाळा, नागराज डिंगळ कोश, हमीर नांम माळा, अवधांन माळा, नांम माळा, मुरारीदांनजी का डिंगळ कोश, अनेकार्थी कोश, एकाक्षरी कोश[2] आदि कितने ही कोश इस संबंध में गिनाये जा सकते हैं। आधुनिक कोशों के समान इनकी उपादेयता चाहे न मानी जाय परन्तु इनके महत्तव से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रायः ये कोश छंदोबद्ध हैं। सम्भव है पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित करने के उद्देश्य से ही इनका लयात्मक एवं तुकात्मक रूप प्रस्तुत किया गया हो। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के संबंध में शोध कार्यों के लिये इनकी उपयोगिता निर्विवाद है। वैज्ञानिक ढंग से राजस्थानी भाषा के विकास को समझने के लिए ये एक महत्तवपूर्ण साधन हैं। लिपिकर्ताओं की कृपा एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था के कारण किन्हीं-किन्हीं स्थलों पर इनकी उपादेयता संदिग्ध हो सकती है[3], तथापि कई कोश निसंदेह प्रामाणिक हैं। हमीरदांन रतनू की ‘हमीर नांममाळा’ की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। यह राजस्थानी के समस्त प्राचीन कोशों में सबसे अधिक प्रचलित एवं प्रसिद्ध है। इन सभी कोशों में प्रायः एक शब्द के अनेक पर्याय दिये गये हैं। कविराजा मुरारीदान के डिंगळ कोश एवं उदयराम बारहठ की ‘अवधांन माळा’ को छोड़ कर प्रायः सभी कोश अत्यन्त छोटे एवं अपूर्ण हैं। ये सभी संस्कृत के ‘अमरकोश’ के ढंग पर निर्मित हुए हैं। यह अवश्य है कि आधुनिक रचना-शैली, वर्ण और मात्रानुक्रम, शब्दार्थ एवं उनकी विवेचनात्मक व्याख्या एवं व्युत्पत्ति आदि के अभाव में आधुनिक ढंग से निर्मित कोशों के समान इनसे लाभ नहीं उठाया जा सकता। उपरोक्त असुविधा के कारण ही विद्वानों ने इसके लिये विषय-विभाग-मार्ग के स्थान पर अक्षर-क्रम-युक्त शब्द-क्रम वाले मार्ग को अधिक उपयुक्त एवं वैज्ञानिक समझा। इस प्रकार कोश जनसाधारण के लिए बोधगम्य एवं सुगम हो गया। आधुनिक समय में प्रायः सभी कोश, चाहे वे किसी स्तर या प्रकार के हों, अक्षर-क्रम और शब्द-क्रम से ही बनते हैं। महत्त्वपूर्ण ग्रंथों के साथ भी प्रतीकानुक्रमणिका, विषयानुक्रमणिका, शब्दानुक्रमणिका आदि अनुक्रमणिकाएँ समाविष्ट रहती हैं। इससे विषय, शब्द, प्रतीक आदि का उल्लेख एवं विवरण ढूंढ़ने में पाठकों को अत्यन्त सुगमता रहती है। किन्तु इन अक्षर-क्रम और शब्दक्रमानुरूप कोशों के निर्माण में प्राचीन कोशों का महत्तव भी उल्लेखनीय है। प्रायः सभी मौलिक कोशकारों ने इन्हीं को अपना आधार मान कर नये रूप-रंग में नये आधुनिक कोशों का निर्माण किया है।

राजस्थानी में इस प्रणाली पर आधारित कोशों के निर्माण का प्रयास प्रायः नहीं के बराबर हुआ। पंडित रामकरण आसोपा ने इस ओर समुचित प्रयत्न कर लगभग साठ हजार शब्दों का अक्षर-शब्द-क्रम के अनुसार संकलन किया था, किन्तु वे अपने प्रयास को पूरा न कर सके। शार्दूल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीकानेर, ने भी कुछ वर्षों पहले इसके निर्माण की घोषणा की थी। वस्तुतः कोश-निर्माण का कार्य किसी एक व्यक्ति-विशेष के सामर्थ्य की बात ही नहीं है। सामूहिक प्रयत्न इसमें आवश्यक है। सम्भव है सर्वप्रथम प्रकाशित कोश में कुछ त्रुटियाँ रह जायें किन्तु यह निश्चय ही भविष्य में कोश-निर्माण के पथ को प्रशस्त अवश्य करेगा।

विस्तार-क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थानी का अपना एक विशेष महत्तव है। मालवे सहित राजस्थान के विशाल भू-भाग पर राजस्थानी फैली हुई है। सन् 1931 ई. में राजस्थानी बोलने वालों की संख्या एक करोड़ चालीस लाख आंकी गई थी[4], जिसमें भीली भाषा बोलने वालों की संख्या सम्मिलित नहीं है। अगर इसे भी सम्मिलित कर लिया जाय तो राजस्थानी भाषियों की संख्या एक करोड़ साठ लाख तक पहुँच जाती है।

सत्रहवीं शताब्दी तक के साहित्य के आधार पर राजस्थानी को अत्यन्त समृद्ध भाषा माना जा सकता है। आज भी इस भाषा के सैकड़ों ग्रंथ जीर्ण-शीर्ण अवस्था में उन लोगों के पास बंदी हैं जो उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते।

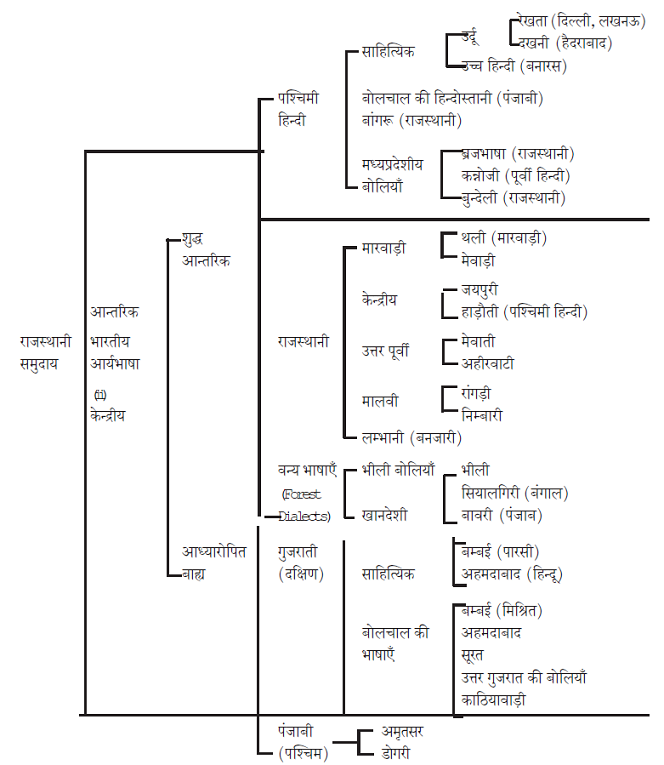

भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं की तरह राजस्थानी की भी अपनी कुछ विशिष्ट विशेषतायें हैं। ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है[5]–

1. पश्चिमी राजस्थानी ~ इसमें मारवाड़ी, थली, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खैराड़ी, गोडवाड़ी और देवड़ावाटी सम्मिलित हैं।

2. उत्तर पूर्वी राजस्थानी ~ अहीरवाटी और मेवाती।

3. ढूंढ़ीड़ी ~ इसे मध्यपूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है, जिसमें तोंरावाटी, जयपुरी, कठैड़ी, राजावाटी, अजमेरी, किशनगढ़ी, शाहपुरी एवं हाडौती सम्मिलित हैं।

4. मालवी या दक्षिण-पूर्वी-राजस्थानी ~ इसमें रांगड़ी और सोडवाडी हैं।

5. दक्षिणी राजस्थानी ~ निमाड़ी।

[1]रामचरितमानस~ बालकाण्ड, दो. 18

[2]इनमें से कुछ कोशों का संग्रह ‘परम्परा’ में ‘डिंगळ कोश’ के नाम से राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, जोधपुर, द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

[3]जैसे इसी ‘डिंगल कोश’ में प्रकाशित ‘हमीर-नांम-माळा’ पृष्ठ 83 में ‘द्रिव्य’ के पर्याय रूप में ‘श्रवरै’ और ‘ आइतेयक’ शब्द दिये गए हैं, यह लिपिकर्ताओं की भूल का परिणाम है। शुद्ध रूप में ये ‘ स्वः’ (देखो संस्कृत-कोश’), रै ~ दोनों अलग-अलग होंगे तथा ‘आइतेयक’ के स्थान पर ‘स्वापतेय’ होगा (मि. ~ अमरकोश ~ 2/90) इसी प्रकार की अन्य भूलें देखी जा सकती हैं।

[4]राजस्थानी भाषा~ सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, पृष्ठ 5

[5]Linguistic Survey of India Vol. IX Part II, Page 2-3

अगर भीली को भी राजस्थानी के अन्तर्गत माना जाय तो इनकी संख्या छः हो जायगी। ग्रियर्सन ने यद्यपि इसे राजस्थानी से अलग माना है[1] तथापि व्याकरण एवं भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे अलग नहीं माना जा सकता। इन सब बोलियों पर अपने पड़ोस में बोली जाने वाली भाषाओं एवं बोलियों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में राजस्थानी वर्ग की भाषाओं एवं बोलियों का यह चित्र[2] उल्लेखनीय है-

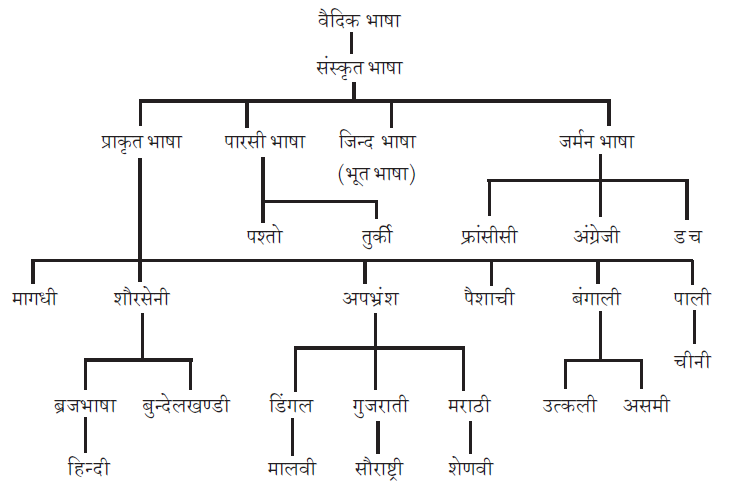

भारतीय आर्य भाषाओं का विधिवत् इतिहास हमें प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तथापि इसकी साधारण रूपरेखा ऋग्वेद से आज तक उपलब्ध है। कुछ विद्वानों ने अनार्य भाषाओं को छोड़ कर संसार भर की परिष्कृत भाषाओं का उद्गम वैदिक भाषा को माना है।[3] इस संबंध में इस मत के समर्थक विद्वानों ने शब्दों के कई प्रमाण देकर एक भाषा का दूसरी भाषा से संबंध बताने का प्रयत्न किया है। कुछ विद्वानों ने भारतीय-योरोपीय भाषाओं की मूल भाषा के रूप में उर्सप्रा (Ursprache ) नामक एक नई भाषा की कल्पना की है।[4] भाषाविज्ञान के क्षेत्र में शोध की गति इतनी तीव्र है कि नित्य नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जा रहा है एवं नई भाषाओं पर प्रकाश पड़ता जा रहा है। भारतीय आर्य भाषाओं के संबंध में डॉ. सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या का निम्नलिखित वर्गीकरण उल्लेखनीय है[5]–

इस वंश-वृक्ष से राजस्थानी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में इसका नाम मरुभाषा ही था।[6] कालान्तर में यह डिंगळ कहलाने लगी। इसी नामकरण के समय राजस्थानी में समृद्धतम साहित्य की रचना हुई। आधुनिक समय में मोटे तौर से इसे राजस्थानी ही कहा जाता है। अतः राजस्थानी से हमारा अभिप्राय उसी परंपरागत मरु एवं डिंगळ भाषा से है।

राजस्थानी के ठीक उद्गम को समझने के लिए अन्य भाषाओं का अध्ययन आवश्यक है। तैस्सितोरी व ग्रियर्सन ने सोलहवीं शताब्दी तक पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात की भाषा को एक ही माना है[7], किन्तु डॉ. चाटुर्ज्या के अनुसार यह शौरसेनी या मध्यप्रदेशीय प्राकृत जिसे पाली भी कहा जा सकता है, से अलग थी।[8] वास्तव में पाली मध्यप्रदेश की भाषा का ही साहित्यिक रूप था। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि पाली और प्राचीन मागधी प्राकृत की ही बोलियाँ हैं।[9] पश्चिमी पंजाब की बोली एवं सौराष्ट्र की बोली में भी कुछ समानता अशोक के समय में पाई जाती है। इससे यह तो स्पष्ट है कि राजस्थानी में जो आर्य बोली आई वह मध्यप्रदेश की ओर से नहीं आई। सम्भव है आधुनिक हिसार, शेखावाटी या उदयपुर की राह से आई हो क्योंकि राजस्थानी-गुजराती का मेल, पश्चिमी पंजाबी से तथा कुछ-कुछ सिंधी से है किन्तु मध्यप्रदेश की बोली से नहीं है।[10] राजनैतिक रूप से भी राजस्थान का गुजरात, सिंध एवं पंजाब से अधिक सम्बन्ध रहा है। प्राचीन काल में भी ‘गुर्जरत्रा’ (गुर्जर गोत्रा) अर्थात् ‘गूजर या गूर्जर लोगों का देश̵#8217; के नाम से सिंध, गुजरात और मारवाड़ सम्मिलित रूप से एक ही राष्ट्र था।[11]

[1]Linguistic Survey of India Vol. IX Part II, Page 1

[2]Elements of the science of Language by Taraporewalaके पृष्ठ265 पर दिये गये चित्र (Table XX) का हिन्दी अनुवाद

[3]श्री किशोरसिंह बार्हस्पत्य ने झालरांपाटन से प्रकाशित’सौरभ’ अक्तूबर 1920 के एक लेख में निम्नलिखित चित्र प्रकाशित किया है।

[4]Elements of Science of Language-by Taraporewala, Page 21.

[5]The Origin and Development of the Bengali Language-Part I, by S. K. Chatterji, Page 6.

[6]कविराजा सूर्यमल्ल ने वंशभास्कर में स्थान-स्थान पर इस नाम का प्रयोग किया है।

[7](क) पुरानी राजस्थानी (मू. ले. एल. पी. तैस्सितोरी)–अनु. नामवरसिंह अध्याय1, भूमिका, पृष्ठ 10

(ख) राजस्थानी भाषा-डॉ. चाटुर्ज्या, पृष्ठ 45

[8]राजस्थानी भाषा–डॉ. चाटुर्ज्या, पृष्ठ 45

[9]राजस्थानी भाषा–डॉ. चाटुर्ज्या, पृष्ठ 45

[10]राजस्थानी भाषा–पृष्ठ47

[11]राजपूताने का इतिहास–जिल्द पहली–ले. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, पृष्ठ 147

कुछ विद्वानों का निश्चित मत है कि राजस्थानी का उद्गम शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है,[1] यद्यपि कुछ लोगों ने इस सम्बन्ध में संदेह प्रकट किया है।[2] इस ओर प्रामाणिक अनुसंधान की आवश्यकता है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 33वें अधिवेशन के सभापति पद से भाषण देते हुए श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने इसका उद्गम गुर्जरी अपभ्रंश से माना है। श्री एन. बी. दिवातिया ने भी गुजराती की उत्पत्ति की विवेचना करते हुए इसी का समर्थन किया है।[3] जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि राजनैतिक रूप से सिंध, गुजरात एवं मारवाड़ के सम्मिलित रूप को ‘गुर्जरत्रा’ (गुर्जर+गोत्रा) कहा जाता था, किन्तु कालान्तर में (जैसा कि अलबरूनी ने वर्णन किया है) संभवतया भीनमाल का राज्य हाथ से निकल जाने से गुर्जरों का राज्य छोटा रह गया। इसकी राजधानी ‘नराएन’ कही गई है।[4] इतने लम्बे समय तक इस विस्तृत भू-भाग पर गुर्जरों का अधिकार रहने से भाषा का प्रभावित होना संभव है। अतः गुर्जरी अपभ्रंश नाम अधिक सार्थक है। डॉ. ग्रियर्सन ने राजस्थानी की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश एवं पश्चिमी हिन्दी से मानी है।[5] डॉ. धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार नागर अपभ्रंश गुजरात के उस भाग में बोली जाती थी जहाँ आजकल नागर ब्राह्मण बसते हैं। नागर ब्राह्मण विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उन्हीं के नाम से कदाचित् नागरी अक्षरों का नाम पड़ा।[6] नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक हेमचन्द्र गुजराती ही थे। हेमचन्द्र के मतानुसार नागर अपभ्रंश का आधार शौरसेनी प्राकृत था।[7] इस दृष्टि से नागर अपभ्रंश शौरसेनी का ही एक रूप है।[8] किन्तु डॉ. चाटुर्ज्या इसी स्थान की भाषा को सौराष्ट्री अपभ्रंश के नाम से पुकारते हैं।[9] ये दोनों नाम ही कुछ अस्पष्ट से जान पड़ते हैं। नागर अपभ्रंश से अभिप्राय नागर जाति की अपभ्रंश से है या नागरिकों की अपभ्रंश से, यह साफ नहीं है।[10] सौराष्ट्र अपभ्रंश नाम भी कुछ संकीर्ण है। इससे इसका दायरा केवल सौराष्ट्र (काठियावाड़) तक ही सीमित होना सूचित होता है।[11]

[1](क) प्राकृत भाषाओं का व्याकरण~रिचर्ड पिशल; अनु. डॉ. हेमचन्द्र जोशी, पृष्ठ 6-7, पारा 5

(ख) ‘पुरानी राजस्थानी’ (मू. एल. पी. तैस्सितोरी) अनु. डॉ. नामवरसिंह, अध्याय 1, भूमिका पृष्ठ 1

(ग) हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास ~ डॉ. उदयनारायण तिवारी, पृष्ठ 178

[2]हिन्दी भाषा का इतिहास~ डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, भूमिका 49 व 50 पृष्ठ पर दी गई फुटनोट की टिप्पणी

[3]Gujarati Language and Literature, Vol. II, by N. B. Divatia B. A. , Lecture V, Page 9

[4]Gujarati Language and Literature, Vol. II, by N. B. Divatia B. A. , Lecture V, Page 193

[5](क) Linguistic Survey of India, Vol. IX, Part II.

(ख) हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास–डॉ. उदयनारायण तिवारी, पृष्ठ 297

[6]हिन्दी भाषा का इतिहास–डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ 48

[7](क) हिन्दी भाषा का इतिहास–डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ 48

(ख) Prakrit Grammar of Hemchandra.

[8]हिन्दी भाषा का इतिहास–डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ 48

[9]राजस्थानी भाषा–डॉ. सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, पृष्ठ 45

[10]राजस्थानी भाषा और साहित्य–मोतीलाल मेनारिया, पृष्ठ 3

[11]राजस्थानी भाषा और साहित्य–मोतीलाल मेनारिया, पृष्ठ 3

राजस्थानी के प्रादुर्भाव का निश्चित समय बताना कुछ कठिन सा है। ठीक समय निर्धारण करने के लिए हमें उस काल की रचनाओं पर दृष्टिपात करना होगा। श्री राहुल सांकृत्यायन ने कुछ प्राचीन कवियों के फुटकर दोहे एवं पद खोज निकाले हैं[1] जिनमें से कुछ हैं–

1. सरहपाद– (संवत्690के लगभग)

रचना– जहि मन पवन न संचरई, रवि ससि नाहि पवेस।

तहि वट चित्त विसाय करू, सरहे कहिय उवेस।।

2. लूहिया– (संवत्830के लगभग)

रचना– का आ तरुवर पंच बिडाल, चंचल चीए पइयो काळ।

दिअ करिअ महासुद परिमाण, लूइ भणइ गुरु पच्छिअ जाण।।

उपरोक्त रचनाओं की पुरानी राजस्थानी के साथ कुछ समानता अवश्य है। लूहिया की रचना की भाषा कांन्हडदे-प्रबन्ध के कुछ दोहों की भाषा के काफी निकट है। वह राजस्थानी का आरंभिक काल हो सकता है। गेय रूप में सब से प्रथम छंदबद्ध ग्रंथ हमें ‘बीसलदेव रासो’ प्राप्त है। यह राजस्थानी का प्राचीनतम ग्रंथ है। यहाँ कुछ मतभेद हो सकता है। कई विद्वानों ने इसे पश्चिमी हिन्दी का सबसे पहला ग्रंथ माना है। संभवतया यह इसलिये माना गया हो कि उन्होंने राजस्थानी को हिन्दी का ही एक रूप मान लिया। अगर निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो यही विचारधारा वर्तमान में राजस्थानी साहित्य के ह्रास का कारण हुई। राजस्थानी की स्वयं की विशेषता है, उसका अपना व्याकरण है, शब्द-भंडार है, समृद्ध साहित्य है, उसे उसी रूप में देखना चाहिए। ‘बीसलदेव रासो’ के निर्माणकाल के संबंध में भी विवाद है। उसका सही रचनाकाल निश्चित होने की अवस्था में राजस्थानी के उद्गम के समय का अनुमान करना कठिन नहीं होगा।

बीसलदेव रासो के निर्माणकाल के बारे में विस्तृत विवेचना हम इसी भूमिका में राजस्थानी साहित्य के इतिहास की विवेचना करते समय करेंगे किन्तु मोटे रूप से इसका निर्माणकाल ग्यारहवीं शताब्दी माना जा सकता है।[2] जिस लोकभाषा में ‘बीसलदेव रासो’ की रचना हुई उसके उस रूप तक पहुँचने में अवश्य कुछ समय लगा होगा। इस दृष्टि से सौ डेढ़ सौ वर्ष का समय कुछ अधिक नहीं। नवीं शताब्दी की सरहपा एवं लूहिया की रचनाओं का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। वे भी हमारे मत की पुष्टि करती हैं। यद्यपि इस समय के काफी बाद तक अपभ्रंश में साहित्य रचना होती गई तथापि लोकभाषा के रूप में आरंभिक राजस्थानी की नींव नवीं शताब्दी में स्थापित हो चुकी थी। दोनों का कुछ संबंध भी काफी समय तक रहा एवं साहित्यिक रूप से तेरहवीं शती में दोनों का विच्छेद हुआ। तैस्सीतोरी ने भी प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का अपभ्रंश से अंतिम रूप से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने का समय तेरहवीं शताब्दी के आसपास निश्चित किया है।[3]

गुजराती एवं राजस्थानी को सोलहवीं शताब्दी तक एक ही भाषा माना गया है[4], यद्यपि सौ वर्ष पहिले से ही इनमें साधारण विभेद आरम्भ हो गया था। नरसिंह मेहता का जन्म सन् 1413 ई. में हुआ था। इनके द्वारा लिखित गीत आधुनिक गुजराती के अधिक निकट हैं, किन्तु गेय रूप में होने के कारण इतने वर्षों में इसकी भाषा में अन्तर हो जाना स्वाभाविक है। सन् 1456 में रचित ‘कांन्हडदे प्रबन्ध’ की समान भाषा के रूप में ही संभवतया नरसिंह मेहता ने रचना की होगी। ‘कांन्हडदे प्रबन्ध’ का रचयिता ‘पद्मनाभ’ नरसिंह मेहता का समकालीन था। सोलहवीं शताब्दी में ये दोनों भाषायें अपने अलग-अलग रूपों में विकसित हुई।[5]

जैसा कि ऊपर लिख आये हैं, राजस्थानी प्रधान पांच शाखाओं में विभक्त है। प्रत्येक शाखा की स्वयं की अपनी कुछ विशेषतायें हैं। पश्चिमी राजस्थानी के कुछ क्षेत्रों में इकार तथा उकार के स्थान पर अकार करने की प्रवृत्ति अधिक है, यथा–हाजर, मनख, मालम, वराजौ आदि। वर्तमान काल में इसमें जहाँ है का प्रयोग होता है वहाँ भूतकाल के लिये हौ या हा का प्रयोग होता है, यथा–चालै है (वर्तमान काल), चालता हा (भूतकाल)।[6] मेवाड़ी में सकार के स्थान पर हकार करने की प्रवृत्ति अधिक है। हम आगे विवेचन करेंगे कि राजस्थानी में स और स़ के उच्चारण में कुछ भेद है जो साधारणतया अन्य भाषी विद्वानों के लिये कुछ कठिनता उत्पन्न कर देता है। मेवाड़ी स के स्थान पर स़ या ह का प्रयोग अधिक होता है, किन्तु इसका यह परिवर्तन शब्द के प्रथम अक्षर तक ही सीमित रहता है। पश्चिमी राजस्थानी में प्रायः बकार के स्थान पर वकार करने की भी प्रवृत्ति है, यथा– व़ात, व़ार।

उत्तर-पूर्वी राजस्थानी में भी पश्चिमी राजस्थानी की तरह भूतकाल के लिए हौ का प्रयोग होता है। पश्चिमी राजस्थानी में संबंधकारक के लिए रौ रा री का प्रयोग होता है किन्तु पूर्वी राजस्थानी में को का की का प्रयोग अधिक है। अल्प प्राण का प्रयोग भी उत्तर-पूर्वी राजस्थानी की अपनी विशेषता है।[7]

पश्चिमी राजस्थानी के अन्तर्गत हमने मारवाड़ी, थली, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खैराड़ी, गोड़वाड़ी आदि को भी गिना है। इन सब में आपस में कुछ विभेद हैं। बागड़ी में चकार और छकार का स़कार हो जाता है, जैसे– स़ोर (चोर), स़ांनी (छांनी) आदि। इसमें सकार का हकार भी होता है। किन्तु ऐसी अवस्था में ह की ध्वनि अत्यन्त निर्बल होकर स के निकट चली जाती है, यथा– होनौ (स़ोनौ)। गोड़वाड़ी में भी सकार को हकार में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति प्रचलित है, यथा– सिनांन को हिनांन अथवा स़िनांन। इसमें ड़ को भी र में परिवर्तित कर दिया जाता है, यथा–कीरी (कीड़ी) = चिउँटी। इसमें बागड़ी के समान ही चकार और छकार का भी स़कार हो जाता है, जैसे– पस्सै (पछै), स़ोरी (छोरी) आदि।

जहाँ पश्चिमी राजस्थानी में व़कार करने की प्रवृत्ति है वहाँ ढूंढ़ाड़ी में वकार के स्थान पर बकार करने की प्रवृत्ति प्रचलित है, यथा– बात, बै’म, बचन आदि। इसमें आबौ, जाबौ, खाबौ आदि रूप का प्रचार है। वर्तमान काल में छै, भूतकाल में छौ तथा भविष्य काल में ला का प्रयोग होता है।[8] प्राचीन काल में छै का प्रयोग लिखित गद्य साहित्य में सर्वत्र पाया जाता है। मुंहणोत नैणसी की ख्यात एवं बाँकीदास की ख्यात इसके उदाहरण हैं, किन्तु आधुनिक समय में इसका प्रयोग केवल ढूंढ़ाड़ी एवं उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रह गया है। इकार तथा उकार का भी ढूंढ़ाड़ी में अकार हो जाता है।

क्षेत्र-भेद की दृष्टि से राजस्थानी में विभिन्न विशेषताएँ पायी जाती हैं। ढूंढ़ाड़ी और पश्चिमी राजस्थानी (मारवाड़ी) को ही हम शुद्ध राजस्थानी का रूप मान सकते हैं। अधिकांश साहित्य-सामग्री इसी में उपलब्ध है।[9] पूर्वी राजस्थानी ब्रज भाषा से प्रभावित है जबकि पश्चिमी राजस्थानी गुजराती से साम्य रखती है। मोटे तौर पर यह देखा जाय तो मालूम होगा कि प्रायः विभिन्न संस्कृतियों का राजस्थान के रास्ते ही भारत के विभिन्न भागों में प्रसार हुआ है। अतः यह स्पष्ट रेखा द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता कि विभिन्न संस्कृतियों ने कब-कब और किस-किस रूप में यहां पर प्रभाव डाला। एक तरह से यह उन सब प्रभावों का सम्मिलित रूप है।

[1]महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा सम्पादित’दोहा-कोश’

[2]इसकी विस्तृत व्याख्या इसी भूमिका के राजस्थानी साहित्य के इतिहास के प्रसंग में आगे की जायेगी, जिसमें बीसलदेव रासो के संवत् 1073 में रचे जाने की पुष्टि की गई है।

[3]‘पुरानी राजस्थानी’–(मू. ले. तैस्सितोरी) अनु. नामवरसिंह, अध्याय1, भूमिका पृष्ठ 8

[4]राजस्थानी भाषा–डॉ. सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, पृष्ठ 45 व 49

[5]Gujarati must have differeutiated from old western Rajasthani in the sixteenth century into a seprate language– Dr. S.K.Chatterji, Origin & Development of Bengali Language, Vol. I, Page 9

[6]Linguistic Survey of India, Vol. IX, Part II, Page20.

[7]Linguistic Survey of India, Vol. IX, Part II, Page 43-51.

[8]Linguistic Survey of India, Vol. IX, Part II, Page 41

[9]“The only dialect of Rajasthani which has a considerable recognized literature is Marwari”–Linguistic Survey of India, Vol. IX, Part II, Page 3.

कुछ शब्दों के प्रयोग तो वास्तव में आश्चर्य में डाल देते हैं। राजस्थानी में कुछ ऐसे विशेष शब्द भी हैं जो वेदों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु उनका प्रयोग इतर भाषाओं में साधारणतः नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए कुछ शब्द इस प्रकार हैं–

1. गिरिआरक = सुमेरु पर्वत (“आरक” स्वर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। )

2. प्राचीन वरहिस = इंद्र।

3. दलम = इंद्र।

4. तविख (तविष) = स्वर्ग।

ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। सीधे वेदों के बाद राजस्थानी में इन शब्दों का प्रयोग वस्तुतः राजस्थानी साहित्यकारों के विशाल अध्ययन एवं पांडित्य का परिचायक है। कुछ साहित्यकारों ने संस्कृत से सम्बन्ध दर्शाने के लिए कुछ शब्दों की विभिन्न व्युत्पत्तियां बताई हैं पर वे संदिग्ध हैं। वैसे भी प्रत्येक शब्द को बलात् खींच कर संस्कृत से संबंधित करने की प्रवृत्ति, जो आधुनिक युग में खूब प्रचलित है, उचित नहीं कही जा सकती। शब्दों को अपने स्वयं के स्वाभाविक रूप में ही ग्रहण करना वांछनीय है।

रूपभेद भी राजस्थानी की अपनी विशेषता है। एक ही शब्द के कई रूप यहां मिलते हैं, यथा– भूमि के लिए भोम, भुमि, भुंहडी, भुंई, भंय, भुंवि; पृथ्वी के लिए प्रथी, प्रथवी, प्रथमी, पोहोवी, पुहमी आदि। कुछ कवियों ने शब्दों के रूप भेदों के विशेष स्तर पर ही प्रयोग करने की सतर्कता बरती है, किन्तु कुछ अन्य कवियों ने स्वरों को दीर्घ ह्रस्व करने, शब्दों को तोड़-फोड़ कर नये अटपटे अर्थ में प्रयोग करने, अपनी इच्छानुसार स्वरों को उलट-पुलट करने आदि में बहुत ही स्वतंत्रता से काम लिया है। यह संभव हो सकता है कि इस श्रेणी के कवियों ने अपभ्रंश की परम्परा के प्रभाव से ही ऐसे प्रयोग किये हों।[1]

जहां राजस्थानी की कई रचनाओं का स्तर बहुत ऊंचा है वहां राजस्थानी से अनभिज्ञ लेखकों, कवियों एवं संपादकों ने राजस्थानी को बहुत अटपटे शब्द दिये हैं। उदाहरण के लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से प्रकाशित “मीरां पदावली” में मीरां के एक प्रसिद्ध पद की पहली पंक्ति इस प्रकार दी है–

“बसो मेरे णेणण में नंदलाल”।[2]

राजस्थानी में न एवं ण दोनों का प्रयोग होता है और दोनों का अपना विशिष्ट स्थान है। प्रायः इतर भाषा-भाषियों ने यह मान लिया है कि राजस्थानी में न के स्थान पर सर्वत्र ण और ल के स्थान पर ळ का प्रयोग ही होता है। संभव है अपभ्रंश के प्रयोगों के कारण इन्होंने राजस्थानी के सम्बन्ध में भी ऐसी ही धारणा बना ली हो। प्राक्रत, मागधी आदि भाषाओं में जिन शब्दों में लगातार आने वाले दो नकार हों, वहां कहीं पूर्व नकार एवं कहीं उत्तर नकार णकार हो जाता है। यथा–नैण, णैन (नैन), नाणा, णाना (नाना) आदि। राजस्थानी में यह प्रणाली प्रयुक्त नहीं होती। यहां शब्द के आरंभ में ण का प्रयोग नहीं पाया जाता। अपभ्रंश आदि भाषाओं में उपरोक्त प्रयोगों के कारण ही इतर भाषा-भाषियों द्वारा संपादित राजस्थानी के ग्रंथों में इस प्रकार की भूलें प्रायः पायी जाती हैं। कुछ उदाहरणों से दोनों के प्रयोग से अर्थ की विभिन्नता स्पष्ट हो जाएगी–

कांन = कर्ण

कांण = तराजू के पलड़ों में संतुलन की विषमता, मर्यादा आदि

नांनौ = मातामह

नांणौ = रुपया-पैसा

मन = जी, हृदय

मण = एक तौल परिमाण

पांन = पत्ता

पांण = कलप, धार, बाढ़, बल, हाथ आदि

जांन = बारात

जांण = जानने की क्रिया

बोलौ = बोलिये!

बोळौ = बधिर

पालौ = झाड़ी विशेष का पत्ता

पाळौ = पैदल

काल = कल

काळ = यम, मृत्यु

कालौ = पागल

काळौ = काला, श्याम वर्ण

हम ऊपर राजस्थानी में शब्दों के रूप-भेद की चर्चा कर रहे थे। रूप-भेद होने के कई कारण हैं। भाषा-विज्ञान के अनुसार भी ध्वनि-परिवर्तन के कई कारण होते हैं, यथा– वाक्यंत्र अथवा श्रवणयंत्र की विभिन्नता, अनुकरण की अपूर्णता, अज्ञानता, भ्रमपूर्ण उत्पत्ति, बोलने में शीघ्रता, मुख-सुख, भावुकता, बना कर बोलना, विभाषा का प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, लिखने के कारण, संक्षिप्त करने की प्रवृत्ति, बलहीन व्यञ्जन का आधिक्य, स्वाभाविक विकास, मात्रा या तुक, सादृश्य, स्वराघात आदि। ध्वनि-परिवर्तन में इनमें से कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इन सब पर सूक्ष्म रूप से विस्तृत प्रकाश डालने का हमारा मंतव्य नहीं है तथापि राजस्थानी भाषा की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने के लिये इनकी थोड़ी जानकारी विषयान्तर न होगी।

मोटे तौर पर प्रायः प्रयत्न-लाघव के कारण भी कई शब्दों का निर्माण हो जाता है। असाधारण लंबाई को न संभाल सकने के कारण लोग सुविधा के लिए उसे छोटा कर देते हैं। उदाहरण के लिए जयरांमजी की का जैरांमजी, चाय का चा, छाछ का छा एवं साहब का सा हो गया है।

अनुकरण के कारण भी कई नये शब्दों का प्रयोग हुआ है, यथा– कँवर, भँवर, चँवर, टँवर आदि। मात्रा या तुक मिलाने के लिए भी कुछ सिद्ध कवियों को छोड़ कर प्रायः अन्य कवि लोग ध्वनि में मनमाना परिवर्तन कर देते हैं। राजस्थानी के कुछ कविगण तो इनके लिये विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। यथा–सत्थ =साथ, किम्मत =कीमत, मुनी =मुनि, कव, कवी (कवि) आदि।

पाद-पूर्ति के लिये प्रायः ह, क, स आदि का प्रयोग भी साधारण बात है। वेदों एवं संस्कृत में भी ह पाद-पूर्ति के रूप में प्रचुर मात्रा में आया है।[3] उसी परंपरा के कारण राजस्थानी के काव्य-ग्रंथों में इसके कई उदाहरण मिल जायेंगे। अपभ्रंश की प्राचीन पद्धति के अनुसार भी शब्दों को कोमलकांत पदावली में परिवर्तित करने की इच्छा के कारण कुछ कवियों ने अकार को उकार में परिवर्तित कर दिया, यथा– कमळु (कमल), चपळु (चपल) आदि।

स्वराघात के कारण भी राजस्थानी में ध्वनिपरिवर्तन हुआ है। ऊंचे सुर देने के लिये हमें मुंह फैलाना पड़ता है, अतः संवृत स्वरों का कभी-कभी विवृत में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार इ का ए और उ का ओ हो जाना साधारण बात है। यथा– कुष्ठ=कोढ़। कुक्षि=कोख आदि।

अधिकतर ध्वनि-परिवर्तन प्रायः भाषा के प्रवाह में स्वयमेव हो जाते हैं। उनके लिए किसी विशेष अवस्था या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। भाषा विज्ञान ने इन्हें स्वयंभू (unconditional, spontaneous or incontact) कहते हैं। ये कई प्रकार से हो जाते हैं। बोलने में शीघ्रता या स्वराघात के प्रभाव से कुछ ध्वनियों का लोप संभव है। ऐसी ध्वनियों में आदि स्वर लोप के उदाहरण बहुत मिलते हैं।

(i) अमीर = मीर

(ii) अनाज = नाज

(iii) अकाल = काळ

स्वरों के अतिरिक्त व्यंजन-लोप के भी उदाहरण मिलते हैं, यथा–

आदि व्यञ्जन लोप–

(i) स्थाली = थाळी

(ii) श्मशान = मसांण

(iii) स्थान = थांन

(iv) स्तम्भ = थंभ

मध्य व्यञ्जन लोप–

(i) सूची = सूई

(ii) कोकिल = कोइल

(iii) घरद्वार = घरबार

(iv) कायस्थ = कायथ

(v) कारतिक = कातिक

अंत व्यञ्जन लोप–

(i) सत्य = सत

(ii) निम्ब = नीम

(iii) जीव = जी

[1]इस सम्बन्ध में देखिये–“प्राकृत भाषाओं का व्याकरण”–मू. ले. रिचर्ड पिशल, अनु. डॉ. हेमचन्द्र जोशी, पृष्ठ 59, पारा 28 का अंतिम अंश।

[2]देखिये–“मीरांबाई की पदावली”संपादक–परशुराम चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा प्रकाशित–भूमिका, पृष्ठ 62 व 63 पर दी गई टिप्पणियां (सातवां संस्करण)।

[3](क) वाल्मीकि रामायण में भी पाद-पूर्ति के लिए”ह” का प्रयोग प्रचूर मात्रा में मिलता है, यथा-

शबर्या पूजितः सम्यग्रामों दशरथात्मजः।

पम्पा तीरे हनुमता संगतो वानरेणह।। –वाल्मीकि रामायण, बालकांड, प्रथम सर्ग श्लोक 58(ख) अमरकोश में भी इसका उल्लेख है–तु हि च स्म ह वै पादपूरणे “इत्थमरः”।

वाल्मीकि रामायण के बाद संस्कृत ग्रंथों में प्रायः इस प्रकार के प्रयोग नहीं मिलते।

इसके अतिरिक्त जब एक ही व्यञ्जन दो बार पास-पास आ जाता है तो प्रयत्न-लाघव के कारण दो के स्थान पर केवल एक ही व्यञ्जन प्रयोग में आने लगता है, यथा–

(i) बाप-पड़ौ = बापड़ौ

(ii) नाक-कटौ = नकटौ

प्राकृत एवं अपभ्रंश का प्रभाव भी राजस्थानी पर पर्याप्त रूप से पड़ा है[1]। प्राचीन राजस्थानी में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं–

(i) वचन = बअण

(ii) सागर = साअर, सायर

(iii) संदेश = संदेसउ

(iv) नगर = नयर

जहां बोलने में शीघ्रता के कारण किसी ध्वनि का लोप होता है वहां सुगमता के लिए नई ध्वनियों का भी प्रवेश हो जाता है। इसका प्रधान कारण उच्चारण की सुविधा है। इसके भी दो भेद होते हैं, यथा–

आदिस्वरागम–प्रायः ऊष्म ध्वनियों के आरंभ में ही यह प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है।

(i) स्नान = असनांन

(ii) स्तुति = असतूती

(iii) सवार = असवार

(iv) वारना = अवारणौ

मध्यस्वरागम–

(i) भ्रम = भरम

(ii) जन्म = जनम

(iii) स्वाद = सवाद

विपर्यय भी ध्वनि-परिवर्तन का एक कारण है। असावधानी के कारण ही प्रायः इस प्रकार का ध्वनि-परिवर्तन होता है। यथा–

(i) जानवर = जनावर, जिनावर

(ii) तमगा = तुगमौ

(iii) ब्राह्मण = बांम्हण

(iv) नारिकेल = नाळेर

(v) डूबणौ = बूडपौ

रेफ[2] के कारण भी राजस्थानी में ध्वनि-परिवर्तन हो जाता है। रेफ के विषय में आधुनिक राजस्थानी में कोई विशेष नियम नहीं है। आधुनिक संपादकों ने अपने द्वारा संपादित ग्रंथों में रेफ का प्रयोग किया है। यह शोधकर्त्ताओं का कार्य है कि वे प्राचीन मूल प्रतियों (जो स्वयं रचयिताओं द्वारा लिपिबद्ध हो) से वर्तमान प्रतियों को मिला कर शोध करें। जहां तक हमारा प्रश्न है, हमने राजस्थानी में रेफ को नहीं माना है। प्राकृत एवं अपभ्रंश में रेफ का प्रयोग नहीं मिलता। संभव है वही परंपरा राजस्थानी ने ग्रहण करली हो। रेफ के लोप के कारण कई ध्वनि-परिवर्तनों के उदाहरण इस प्रकार मिलते हैं[3], यथा–

(i) कर्म = करम

(ii) दुर्गा = दुरगा

(iii) धर्म = धम्म, धरम

(iv) चर्म = चरम, चांम

कुछ व्यञ्जन तथा प, व, म, य आदि उच्चारण में स्वर के समीप होने के कारण स्वर में परिवृत होकर फिर अपने पहले के व्यंजन में मिल जाते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन कई बार तो इतना विषम हो जाता है कि नयी ध्वनि मूल ध्वनि से नितांत साम्यरहित प्रतीत होने लगती है, यथा–

पुत्र = पुत्त = उत्त = वत[4]

शत = सअ = सव = सउ = सौ

नयन = नइन = नैन = नैण

राजस्थानी में प्रत्येक स्वर का अनुनासिक रूप भी पाया जाता है। इस भाषा में अनुनासिकता की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं। चूंकि अनुनासिक ध्वनि ही हमारे लिए स्वाभाविक एवं सरल है अतः अनजाने ही उसका विकास स्वतः हो गया है। वास्तव में अनुनासिक एवं निरनुनासिक दोनों स्वर भिन्न-भिन्न हैं। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में स्थान वही रहता है किन्तु साथ ही कोमल तालु और कौवा नीचे झुक आता है जिससे मुख द्वारा निकलने के अतिरिक्त हवा का कुछ भाग नासिका विवर में गूंज कर निकलता है, इस कारण स्वरों में अनुनासिकता आ जाती है। कई स्थानों पर अनजाने ही अनुनासिकता का विकास हो गया है, यथा–

(i) कूप = कूँआ

(ii) अश्रु = आँसू

(iii) उष्ट्र = ऊंट

(iv) पुच्छ = पूंछ

(v) अक्षि = आंख

राजस्थानी में अगर सबसे अधिक मतभेद किसी पर है तो वह अनुनासिक समस्या पर ही है। भाषा विज्ञान के अनुसार अनुनासिकता आना स्वाभाविक है। भाषा के स्वाभाविक विकास में ऐसा हो जाता है। संभवतया इसका मुख्य कारण मुख-सुख है।

राजस्थानी में उन सभी दो अक्षर वाले शब्दों में जिसमें पहला अक्षर आ स्वर से युक्त हो तथा दूसरा अक्षर अनुनासिक हो तो अनुनासिक के पूर्व अक्षर पर अनुस्वार लगता है। क्रियाओं के सम्बन्ध में यह नियम उनके धातु पर ही लागू होता है। धातु क्रिया के उस अंश को कहते हैं जो उसके समस्त रूपान्तरों में पाया जाता है। उदाहरणार्थ चालणौ, चालियौ, चालेला, चालतौ आदि समस्त रूपों में चाल अंश समान रूप से मिलता है, अतः चाल इन क्रिया-रूपों की धातु मानी जाती है जो संस्कृत के “चल्” धातु से बनी है। कुछ विद्वानों के मतानुसार धातु की धारणा वैयाकरणों की उपज है एवं यह भाषा का स्वाभाविक अंग नहीं है[5]। प्रायः क्रिया के– णौ से युक्त साधारण रूप से–णौ हटा देने पर राजस्थानी धातु निकल आती है जैसे–खाणौ, जांणणौ, देखणौ में क्रमशः खा, जांण, देख धातु है। क्रिया के ऐसे धातु भी अगर दो अक्षरयुक्त हों एवं पहला अक्षर आ स्वर से युक्त हो तथा दूसरा अक्षर अनुनासिक हो तो अनुनासिक के पूर्व अक्षर पर अनुस्वार लग जाता है। अतः यह नियम साधारण तथा क्रिया-धातु वाले सभी शब्दों पर लागू होता है[6]—

साधारण–

(i) आम्र = आंम (ii) राम = रांम

(iii) काम = कांम (iv) दान = दांन

क्रियाएँ–

क्रिया

राज. धातु

राजस्थानी रूप

(अर्थ झुकाना एवं उंडेलना)

जिन क्रियाओं के धातु दो अक्षरयुक्त नहीं हैं अथवा प्रथम अक्षर आ की मात्रायुक्त एवं दूसरा अनुनासिक नहीं है तो ऐसी क्रियाओं में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता–

क्रिया

राज. धातु

राजस्थानी रूप

इसके अतिरिक्त दो से अधिक अक्षरों वाले कुछ शब्दों में भी अनुनासिकता प्रवेश करती जा रही है–

(i) अमानत = अमांनत

(ii) खयानत = खयांनत

(iii) आनन = आंणण

(iv) बादाम = बादांम

(v) सामंत = सांमंत

(vi) प्राघुण = पांमणौ आदि।

किन्तु इसी श्रेणी के कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अनुनासिक नहीं होते, यथा–

(i) करामात = करामात

(ii) आनंद = आणंद

(iii) कयामत = कयामत आदि।

वास्तव में इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित नहीं की जा सकती कि दो से अधिक अक्षरों वाले अमुक शब्दों में अनुस्वार लगेगा और अमुक में नहीं। यह प्रमुखतया उच्चारित की जाने वाली ध्वनि पर ही निर्भर है। इस ध्वनि की खोज किसी अन्य भाषा के प्रभाव से बच कर अथवा उसका आवरण हटा कर शुद्ध राजस्थानी की गहराई में पैठ कर ही की जा सकती है।

[1]इसी प्रभाव के कारण ह्रस्व को दीर्घ करने के लिए कविता में प्रायः अनुस्वार अथवा वर्ण द्वित्व का प्रयोग कर दिया जाता है,

यथा– कनक > कनंक, कटक > कटक्क, अमर > अम्मर आदि।

[2]रेफ से हमारा तात्पर्य “

र” के उस रूप से है जो अन्य अक्षर के पहले आने पर उसके मस्तक पर रहता है, यथा– हर्ष, सर्प आदि।

[3](क) राजस्थानी भाषा और साहित्य — डॉ. हीरालाल माहेश्वरी, पृष्ठ40

(ख) ऐसा प्रायः स्वरभक्ति (Anaptyxis) के कारण होता है। देखो Elements of the Science of Language — by Taraporewala, Para 130 (d), Pp. 163-164.

[4]The

उत्त Becomes

वत by prati-samprasarana in these cases I do not believe that

पुत्र-पुत्त becomes

वुत्त and thus

वत्त; for in the case of

गुहिलोत the steps are

पुत्त-उत्त, (not

पुत्त, वुत्त, उत्त). –Gujrati Language and Literature, Vol. I, by N. B. Divitia, Pp. 146, Foot-note No. 24

[5]हिन्दी भाषा का इतिहास–धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ 290

[6](क) भाषा विज्ञान–भोलानाथ तिवारी, पृष्ठ209; “आज भी कुछ शब्दों में अनुनासिकता आ रही है, यद्यपि लिखने में अभी हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया है– आम=आंम, काम=कांम, हनूमान=हँनूँमाँन, राम=रांम, नाम=नांम, महाराज=मँहाराज”

(ख) हिन्दी भाषा का इतिहास–धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ 140 भी दृष्टव्य है।

भाषा का वैज्ञानिक एवं स्वाभाविक रूप वह है जो बोलने की ध्वनि के अनुसार ही लिपिबद्ध हो। भाषा-विज्ञान ने यह मान लिया है कि यह ध्वनि स्वाभाविक है और आधुनिक भाषाओं में वह आ भी रही है। अतः उसके आगमन को स्वाभाविक मान कर उसे ग्रहण कर लेना उचित एवं वैज्ञानिक होगा। हिन्दी आदि कुछ अन्य भाषाओं में भी अब अनुनासिकता का प्रवेश हो रहा है। चाहे विद्वान अभी उसे लिखने में स्वीकार करने की स्थिति में न हों[1], किन्तु राजस्थानी में इसका प्रवेश सोलहवीं शताब्दी से पहले ही हो चुका था। उस काल की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में इसका प्रयोग देखा जा सकता है। जो विद्वान इसे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। वे संभवतया भाषा के स्वाभाविक प्रवाह एवं विकास को अवरुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

भारत की विभिन्न बोलियों में भी अनुनासिकता की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।[2] वर्तमान बोलियां ही भविष्य में साहित्यिक भाषा का आधार बनती हैं। अतः इस विकास को दबाने की अपेक्षा इसे स्वाभाविक रूप में ग्रहण कर लेना ही युक्तिसंगत है। अतएव इसी प्रणाली को हमने कोश में स्वीकार किया है।

कुछ लोगों के कथनानुसार राजस्थानी में सबसे अधिक तोड़-मोड़ नामों में हुई है, चाहे वे किसी मनुष्य के नाम हों अथवा किसी स्थान विशेष के। किन्हीं स्थानीय नामों का ब्यौरेवार अध्ययन करने के लिये स्थानीय जातियों की भाषा, प्रसार और तत्कालीन रहन-सहन की जानकारी अत्यावश्यक है। मुंडारी, द्रविड़, आर्य एवं म्लेच्छ परिवार की भाषाओं ने स्थान-नामों की रचना में महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया है।[3] परिवर्तित साहित्यिक विशेषताओं ने इन नामों पर पर्याप्त प्रभाव डाला है। संस्कृत शब्दों को जिन प्राकृत एवं अपभ्रंश की साहित्यिक विशेषताओं में से गुजरना पड़ा उनका उन नामों पर भी प्रभाव आवश्यक था। नामों के रूपभेद का मोटे रूप से मुख्य कारण यही है[4], यथा–

चित्तौर — चतरंग, चत्रंग, चत्रंगद, चत्रकोटगढ़, चत्रगढ़, चात्रंग, चात्रक, चितावर, चित्रकूट, चित्रकौर, चीतगढ़, चीतदुरंग आदि।

नामों में एक प्रकार की जातीय और वैयक्तिक सुरुचि, आस्था और संस्कृति की छाप पाई जाती है। चरक[5] ने नामों को दो प्रकार से विभक्त किया है– नाक्षत्रिक नाम एवं आभिप्रायिक नाम। वह नाम जो किसी नक्षत्र में हुए जन्म के अनुसार रक्खा जाता है, नाक्षत्रिक नाम कहलाता है। आभिप्रायिक नामों में कोई अभिप्राय निहित रहता है। अधिकांश नाम प्रायः आभिप्रायिक ही पाये जाते हैं। ऋग्वेद काल एवं उसके उपरांत पिता से प्राप्त होने वाले पैतृक नाम को जोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। राजस्थान की शासकीय एवं उससे सम्बन्धित अन्य जातियों में यह प्रवृत्ति पर्याप्त रूप से परिलक्षित होती है, यथा– रामसिंह जोधावत, नाथूराम खड़गावत आदि। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में इसका विस्तार के साथ उल्लेख किया है। गोत्र एवं उपगोत्रीय नामों के अतिरिक्त स्थानवाची नाम भी राजस्थान में प्रचलित हैं। स्वयं के रहने अथवा पूर्वजों के रहने से–दोनों प्रकार से स्थानवाची नामों का निर्माण हो जाता है। किसी स्थान से हटने पर भी उस व्यक्ति की सन्तानें उस स्थान के नाम को जारी रखती हैं, यथा– गोविंदलाल जयपुरिया, धनराज मेड़तिया आदि। किसी स्थान की शासक जाति भी कालांतर में उस स्थान से सम्बन्धित स्थानवाची नाम ग्रहण कर लेती है। प्राचीन समय में सांभर पर चौहानों का राज्य रहा था, उसी कारण चौहानों को आज भी सांभरिया कह देते हैं।

राजस्थान में नामों के सम्बन्ध में कुछ ऐसी विशेषतायें हैं जो आधुनिक समय में प्रायः अन्य स्थानों में नहीं मिलतीं। विवाहोपरांत स्त्री प्रायः अपने पति का गोत्र ही नाम के साथ लिखती है। कायस्थ जाति की सक्सेना लड़की का विवाह किसी माथुर के साथ होने पर वह श्रीमती कमला माथुर के नाम से ही पुकारी जाती है। राजस्थान में कहीं-कहीं इससे विपरीत प्रथा मिलती है। यहाँ की कई शासकीय जातियों में लड़की विवाहोपरांत भी अपना गोत्र एक इकाई के रूप में कायम रख लेती है, यथा– कूंपावतजी आदि। गोत्र के साथ जी लगाने से उस गोत्र की स्त्री का बोध होता है जिस गोत्र से वह आई है। यही कारण है कि अन्य प्रान्तों की तरह गोत्र के साथ जी लगा कर पुकारने या लिखने की प्रथा राजस्थान में नहीं है। किसी राणावत गोत्र के पुरुष को राणावतजी कह कर पुकारना यहाँ अशिष्टता है। यहाँ जी वर्ण ने भी नामों में एक नवीनता उत्पन्न कर दी है।[6]

नामों के प्रायः दो भाग होते हैं, यथा– पूर्वपद एवं उत्तरपद, यथा– रायमल्ल । वैदिक काल में नाम बह्वच (बहुत अच् वाले) होते थे जो पूर्वपद एवं उत्तरपद के मेल से बने होते थे।[7] कालांतर में उत्तरपद या पूर्वपद को लोप करके नामों को छोटा करके बोलने या लिखने की प्रथा चल पड़ी। राजस्थानी के कवियों ने इसका खूब लाभ उठाया। एक नाम के दोनों पदों को उलटने, किसी पद को लुप्त करने तथा रूपांतरित करने में वे अग्रणी रहे हैं। इस नई परंपरा ने एक प्रथा का रूप धारण कर लिया है, यथा–रायमल्ल के विभिन्न प्रचलित रूपभेद हैं– राय, मल्लराय, मल्ल, रायमल, रायम आदि। नामों को छोटा करने से प्यारवाचक या निंदावाचक अल्पार्थों ने भी बहुत योग दिया है जिनका वर्णन हम आगे अल्पार्थ शब्दों का विवेचन करते समय करेंगे।

धर्म, देवी-देवताओं एवं पशु-पक्षियों का भी मनुष्यों के नामकरण पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। देवताओं के नाम, मनुष्यों के नामों में इस प्रकार घुल-मिल जाते हैं और पुरातत्त्व की सामग्री की तरह बचे रहते हैं। सिंह शब्द का भारतीय एवं विशेषकर राजस्थानी नामों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। राजस्थानी नामों के उत्तरपद के रूप में सिंह शब्द को जो स्थान मिला है वह संभवतया किसी अन्य शब्द को नहीं मिला।

[1]भाषा-विज्ञान–भोलानाथ तिवारी, पृष्ठ 209

[2]धीरेन्द्र वर्मा ने”हिन्दी भाषा का इतिहास” पृष्ठ 109 में इस प्रकार के अनुनासिक स्वरों की छोटी-सी तालिका दी है।

[3]पाणिनिकालीन भारतवर्ष–वासुदेवशरण अग्रवाल, पृष्ठ 180

[4]राठौड़— राठवड़, राठउड, राठोड़, राइठोड़, रट्ठवड़, रट्ठउड़, राठौहड़, राउठउड़।

चौहान— चाहवांण, चाहमांण, चहुआंण, चहुवांण, चवांण, चुहांण, चोहांण, चोहांन।

[5]देखो– चरक, शरीर-स्थान, अ. 8/51

[6]प्राचीन काल में भी एक जनपद में उत्पन्न राजकुमारियाँ या स्त्रियाँ विवाह के बाद जब दूसरे जनपद में जाती थीं तो पतिगृह में वे अपने जनपदीय नाम से ही पुकारी जाती थीं। इससे स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा और गौरवात्मक स्थिति का संकेत मिलता है, यथा– माद्री, कुंती, गांधारी आदि।

[7]अष्टाध्यायी : पाणिनि–5/3/78

कुछ व्यक्ति विशेष के नाम अत्यधिक महत्त्व पाने पर कालान्तर में विशेषण का रूप धारण कर लेते हैं। प्रसिद्ध बाघ[1] नामक क्षत्रिय से उत्पन्न बगड़ावतों की वीरता के कारण प्रायः राजस्थान में काम निकालने वाले वीर, साहसी पुरुषों को बघड़ावत विशेषण से संबोधित किया जाता है। बुवाल के राजा ईहड़देव चालुक्य की पुत्री जयमती[2] अत्यन्त दुश्चरित्रा हुई। पति के वृद्ध होने के कारण उसने राव भोज के साथ रहना चाहा और बाद में उसकी ही मृत्यु का कारण बनी। इसी के आधार पर आज भी दुश्चरित्रा स्त्री को दुत्कारते समय जा! ए रांड जैमती! कह कर फटकारा जाता है। इन उदाहरणों से यह मान लेना उचित न होगा कि जिस व्यक्ति के लिये ये विशेषण रूप प्रयोग किये जाय उनमें उस विशेष नामधारी व्यक्ति के गुणों का संन्निहित होना आवश्यक है। कालान्तर में नाम के साथ संयुक्त गुण अलग हो जाते हैं और वे किसी दूसरे ही अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। अफलातून एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, किन्तु आज राजस्थान में किसी जबरदस्त व प्रबल व्यक्ति को भी बड़ौ अफलातून आदमी है, कह दिया जाता है। यद्यपि दर्शन के साथ उस व्यक्ति का किंचित् मात्र भी सम्बन्ध नहीं होता। प्राचीन कुक्कुटध्वज नामक राजा के कारण खख्खड़धज, प्रसिद्ध धनवंतरि वैद्य के कारण धन्तरजी आदि विशेषण प्रचलित हो गये हैं। अंग्रेजी शासनकाल के गवर्नर जनरल का लॉर्ड विशेषण लाटसाहब व्यंग्य रूप में आज भी प्रयुक्त किया जाता है। ये सब नाम विशेषण रूप में होकर सर्वसाधारण में प्रयुक्त होने लगे हैं।

प्रत्येक शब्द का अपना कुछ विशेष इतिहास होता है, उसकी निश्चित पृष्ठभूमि होती है। एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में बिल्कुल विभिन्न अर्थ में प्रयुक्त हो जाते हैं, यद्यपि तत्सम रूप के कारण उनका लगाव पुरानी भाषा से भी सम्बन्धित रहता है। इस सम्बन्ध में कई रूप प्रचलित हैं, यथा– अर्थ-संकोच, अर्थ-विस्तार, अर्थ-परिवर्तन आदि। पूर्व संस्कृत में सर्प शब्द समस्त रेंगने वाले जंतुओं के लिए प्रयुक्त होता था किन्तु अर्थ-संकोच के कारण आज वह केवल साँप के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार संध्या शब्द जो सबेरे, शाम (प्रातः संध्या, सायं संध्या) दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता था, भ्रम के कारण अब केवल शाम के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। अर्थ-परिवर्तन के कारण भी कुछ शब्द भाषा बदलते समय अर्थ भी बदल लेते हैं। अरबी भाषा में हैफ शब्द अफसोस, दुख एवं अत्याचार के अर्थ में आता है किन्तु इसी भाषा से राजस्थानी में आने पर यही हैफ (हैप) शब्द आश्चर्य एवं विस्मय का अर्थ देता है। फारसी भाषा में खसफोस विशेषण रूप में “घास से ढका हुआ” या “घास से आच्छादित” के अर्थ में प्रयुक्त होता है किन्तु राजस्थानी में यह संज्ञा रूप में आच्छादन या पाटन के लिये आता है। कई बार तो एक ही भाषा के शब्दों में अर्थ-परिवर्तन हो जाया करता है।[3] स्थान विशेष से सम्बंधित बहुत से नाम भी कालान्तर में सार्वदेशिक बन जाते हैं। पुराने सिंध प्रान्त में अच्छा घोड़ा व नमक मिलने के कारण वहाँ के घोड़ों को सैंधव कहते हैं किन्तु कालान्तर में यही नाम प्रायः नमक एवं घोड़े का पर्याय ही बन गया।[4] कई बार नये आये शब्द पुराने शब्दों को दबा देते हैं। इस प्रकार पुराने शब्दों का प्रचलन कम होता जाता है। नये लैम्प एवं लालटेन ने प्राचीन दीपक एवं दीवौ का प्रयोग बहुत कम कर दिया है। अरबी, फारसी, इरानी, तुर्की, पुर्तगाली आदि भाषा के अनेक शब्दों ने ग्रामस्तर तक की बोलचाल की भाषा में घर कर लिया है, यथा सा’ब, जवाब, जळसौ, अरज, तमाकू, अलमारी, इत्यादि।

सादृश्य का प्रभाव भी जोड़ी के शब्दों में बहुधा दिखाई देता है। स्वर्ग-नरक राजस्थानी में इसी सादृश्य के प्रभाव के कारण सरग-नरग हो गये। व्यर्थ की पंडिताई की अहमन्यता में पड़ कर कुछ लोग सादृश्य के स्थान के अशुद्ध प्रयोग कर बैठते हैं।[5] राजस्थानी के सराप (शाप) को वे श्राप लिख कर संस्कृत से निकटता एवं पंडिताई का दम भरते हैं। इसी प्रकार जबाब को जवाब, रवाज को रिवाज, जिगर को ज़िगर, कागज को काग़ज आदि कहने एवं लिखने वालों की कमी नहीं है। अन्य भाषा में प्रयुक्त होने पर शब्द भी कुछ मर्यादित होकर नयी भाषा के नियमों एवं व्याकरण के साँचे में ढल जाते हैं।

[1]बाघ नामक क्षत्रिय के विषय में प्रसिद्ध है कि उसने अपने निवासस्थान गोठण की पच्चीस भिन्न-भिन्न जाति की कन्याओं के साथ जंगल में गंधर्व विवाह कर लिया था। बात प्रकट होने पर कन्याओं के माता-पिताओं ने भी इनका विवाह बाघ के साथ कर दिया। विवाह के समय ग्राम का पुरोहित (गुरु) ने विवाह के पहले बाघ से यह प्रण करा लिया कि विवाह की दक्षिणा में एक कन्या जो सबसे सुन्दरी होगी, उसको उसे देना होगा। अतः गुरु की इच्छानुसार अत्यन्त सुंदरी मेघवाल (बलाई) जाति की कन्या का विवाह गुरु के साथ कर दिया गया। इसकी संतान गुरड़ा नामक नई स्वतंत्र जाति के रूप में प्रसिद्ध हुई। शेष चौबीस कन्याओँ के जो चौबीस पुत्र उत्पन्न हुए वे अपने पिता के नाम पर “बघड़ावत” कहलाये। ये चौबीसों भाई अपने समय के प्रसिद्ध वीर और दानी हुए। वदान्यता में इनकी साम्यता कर्ण से की जाती है और ये लोग प्रातःस्मरणीय माने गये हैं।

(सौरभ, भाग 1, खंड 2, मार्च सन् 1921, पृष्ठ 17 की टिप्पणी)

[2]यह बुवाल के राजा ईहड़देव चालुक्य की पुत्री थी। इसका विवाह राणा भणाय के वृद्ध राजा बाघराज पड़िहार से हुआ था। बाघ के चौबीस पुत्रों की वीरता के प्रभाव से वृद्ध राजा ने बघड़ावतों के साथ भ्रातृ-भाव स्थापित कर लिया था। बघड़ावतों में एक भोज भी था जिसने इतना धन लुटाया कि चारों ओर उसकी कीर्ति फैल गई थी। अपने पति को वृद्ध एवं भोज को सुन्दर एवं युवा देख कर उन्हें पति रूप में ग्रहण करने के विचार से भोज के पास संदेश भेजा। भोज ने उचित मौका देख कर बाघराज की अनुपस्थिति में डाका डाल कर जयमति को उड़ा लिया। इस पर बाघराज ने एक बड़ी सेना लेकर भोज पर चढ़ाई कर दी। इधर जयमती भी भोज से शीघ्र ऊब गई और मन ही मन पछताने लगी। अतः उसने भोज एवं उसके भाइयों को मरवाने के उद्देश्य से बाघराज से लड़ने को खूब प्रोत्साहित किया। सब भाई एक-एक कर के बाघराज की सेना द्वारा मार डाले गये। इसी दुश्चरित्र एवं कपट भाव के कारण जयमती को कालान्तर में अत्यन्त हेय दृष्टि से देखा जाने लगा।

(सौरभ, भाग 1, खंड 2, मार्च सन् 1921, पृष्ठ 18 की टिप्पणी)

[3]इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उदाहरण दृष्टव्य है– “The word असुर meant originally the Deity (lit, the Lord of Life, असू), but later on it was misunderstood and the initial अ was taken to be the negative prefix and a new word सुर was coined to mean ‘god’ and असुर came to have the meaning ‘demon’. — Elements of Science of Language by Taraporewala, Pp. 102.

[4]Elements of Science of Language-by Taraporewala, Pp. 105.

[5]सामान्य भाषा विज्ञान–बाबूराम सक्सेना, पृष्ठ 67

ध्वनि-विकास एवं ध्वनि-परिवर्तन की गति बहुत ही मंद होती है। संस्कृत का “अग्नि” आज आग हो गया है, किन्तु इसे इस रूप में आने में कितनी शताब्दियां लगी होंगी? इसके बीच में अग्गी, अग्गि, आगि आदि रूप भी आये होंगे। इसके अतिरिक्त ई का हृस्व इ और उससे फिर लोप हो जाना भी कम समय का द्योतक नहीं है। यदि ई की कालमात्रा 40 इकाई रही हो तो उसको शून्य तक पहुँचने में कई सौ वर्ष लगे होंगे। ध्वनि-विकास तो मनुष्य समुदाय में अनजाने ही अपने-आप हुआ करता है। किसी भाषा-वैज्ञानिक द्वारा भाषा-विज्ञान के अध्ययन के समय ही इस परिवर्तन का पता चलता है।

संस्कृत की कुछ परंपरायें राजस्थानी में भी उसी रूप में मिलती हैं। संस्कृत के कुछ शब्दों के आदि वर्ण की पुनरावृत्ति होने पर भी अर्थ प्रायः वही रहता है, यथा– चल=चंचल। इसी प्रकार राजस्थानी में भी कुछ शब्द बन गये हैं–छेड़णौ=छंछेड़णौ; छोरापण=छिछोरापण आदि।

ध्वनि-विकास के इस प्रकरण में राजस्थानी की कुछ अन्य ध्वनि-विकास-विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं।

आद्य या मध्य अक्षरों में, उसके पूर्व या पश्चात् दीर्घस्वर वाला कोई अक्षर हो तो राजस्थानी में अ का इ हो जाता है, यथा–संस्कृत–कपाट, अपभ्रंश–कवांड, राजस्थानी–किंवाड़, अरबी–सलांम, राजस्थानी–सिलांम। इसी प्रकार उ, ऊ, प, फ, ब, भ और म ओष्ठ्य वर्णों के पूर्व या पश्चात् अ आने पर वह प्रायः “उ” का रूप धारण कर लेता है। यथा संस्कृत–प्रहर, अपभ्रंश–पहर, राजस्थानी–पुहर, संस्कृत–पल, राजस्थानी–पुळ। दो या दो से अधिक अकारयुक्त व्यञ्जन एक दूसरे के बाद आने पर अ प्रायः फैल कर अइ हो जाता है, यथा–करइतु=करतु; कहीं पर यह ऐ भी हो जाता है, यथा– संस्कृत–सहस्र, राजस्थानी–सैंस। कहीं-कहीं पर इ दुर्बल होकर अ हो जाता है, यथा– इन्द्र=अंद्र, इला=अळा; तथा कहीं-कहीं पर उ दुर्बल होकर अ हो जाता है, यथा– उलूक=अलूक। प्राकृत एवं अपभ्रंश के अई का भी केवल इ के रूप में सरलीकरण हो गया, यथा– संस्कृत–करोति, अपभ्रंश–करइ, राजस्थानी–करि। इस सरलीकरण के साथ ही व्याकरण की दृष्टि से भी निर्मित रूप पूर्वकालिक हो गया है। तत्सम रूपों के तद्भव रूपों में परिवर्तित होने के साथ ही व्याकरण की दृष्टि से रूप बदलने की विवेचना हम पीछे कर चुके हैं।

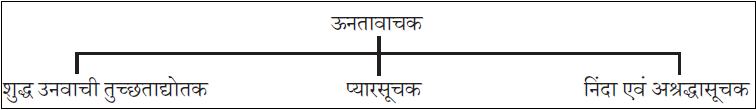

बलाघात एवं भावातिरेक का भी भाषा-परिवर्तन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यद्यपि इसके मूल में भी सुविधाजनक प्रयत्न-लाघव ही होता है। शब्दों के प्रयत्न-लाघव के साथ भाव-संबंधी प्रयत्न-लाघव भी कार्य करता है। कुछ मनुष्य वास्तविक स्थिति को तुच्छ समझ कर एवं कुछ कम करके आंकते हैं। अल्पार्थ शब्दों की उत्पत्ति का यही कारण है। प्रेम, स्नेह, ईर्ष्या, द्वेष आदि मनोविकार भी ऊनवाचक शब्दों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। ऊनवाची शब्दों का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है–

प्रत्येक को तुच्छ समझ कर एवं कुछ कम कर के आंकने की एवं अहंभाव की रक्षा करने की प्रवृत्ति ही शुद्ध तुच्छताद्योतक ऊनतावाचक शब्दों की उत्पत्ति का कारण बनती है। अचेतन मन की इस अहंभाव की तुष्टि के अतिरिक्त किसी अन्य मनोविकार या भाव की अभिव्यक्ति इसमें नहीं होती। पाणिनी-काल में भी इस प्रकार के प्रयोग प्रचलित थे। पाणिनि ने इस सम्बन्ध में अपने व्याकरण के सूत्र 5/3/80; 5/3/81; 5/3/86; में इनका उल्लेख किया है। प्रस्तुत कोश में इस प्रकार के समस्त अल्पार्थों को संबंधित शब्द के साथ देने का प्रयत्न किया गया है, यथा– घोड़ो=घोड़लौ, घोड़ियौ; गधौ=गधेड़ौ, गधेड़ियौ आदि।[1]

भावातिरेक के कारण भी भाषा में परिवर्तन होता है, यद्यपि इसके मूल में भी सुविधाजनक “प्रयत्न-लाघव” कार्य करता है। दुलार की आंतरिक भावना कई बार हमारे द्वारा उच्चारित शब्दों में भी झाँकने लगती है। बच्चों के पग को दुलार में हम कई बार पगलिया कह बैठते हैं। कमलेश नामक शिशु को हम प्यार में कमियौ कह बैठते हैं।[2] बाँह का बँहिया, मुख का मुखड़ौ रूप मोहक मोहन के अतिशय प्रेम का ही द्योतक हो सकता है। प्रेमातिरेक के कारण मनुष्य अपने स्निग्धजनों के नाम कुछ-कुछ बिगाड़ कर बोलने लगता है। जहाँ प्रेमातिरेक के कारण शब्दों के उच्चारण में कुछ अंतर आ जाता है, वहाँ गुस्से में प्रायः नाम और शब्द भी बिगड़ जाया करते हैं। कुछ विषयों या व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में घृणा के स्थायी भाव (Sentiments) नहीं होते किन्तु उनके प्रति कभी क्रोध आने पर हम शब्दों को बिगाड़ डालते हैं, यथा– काळूराम का काळूड़ौ।

कुछ व्यक्तियों के प्रति हमारे आंतरिक मन में क्रोध अथवा घृणा के स्थायी भाव (Sentiments) होते हैं। तब हमारा अचेतन मस्तिष्क (Subconscious-mind ) उस घृणा एवं क्रोध को शब्दों के बिगड़े हुए रूप में प्रस्तुत कर प्रकट भी कर देता है, यथा– साधु=साधुड़ौ। इस आधार पर बिगड़े उच्चारण के शब्दों अथवा विषय के प्रति उच्चारणकर्ता के हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं होती। इस प्रकार विभिन्न मनोविकार शब्दों के भाषा-वैज्ञानिक पहलू की दृष्टि से काफी प्रभावशाली सिद्ध होते हैं।

जहां अपने अहंभाव के कारण अथवा अन्य किसी मनोविकार के कारण ऊनतावाची शब्दों की उत्पत्ति होती है वहां दूसरे का महत्त्व कुछ अधिक प्रकट करने के लिये महत्त्ववाची शब्दों का प्रयोग भी पाया जाता है। यह वास्तविक वस्तु को कुछ अधिक बढ़ा-चढ़ा कर (चाहे वह आकार में हो अथवा भाव में) प्रस्तुत करने के प्रयत्न के कारण होता है। ऐसे शब्दों के रूप, औकारांत अथवा अकारांत ही होते हैं। मूलरूप के अकारांत, औकारांत शब्द अपने महत्त्ववाची रूप में अकारांत हो जाते हैं, यथा–गधौ=गधेड़, घोड़ौ=घोड़ आदि।

राजस्थानी भाषा के स्वरों की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। कई स्वरों के उच्चारण में वैशिष्ठ्य है। विशेष रूप में इनको स्पष्ट करने के लिये प्रत्येक का अपने अलग रूप में स्पष्ट करने का प्रयत्न वांछनीय होगा।

अ—

यह ह्रस्व अर्द्धविवृत मध्यस्वर है। जैसा कि हम पहले विवेचन कर चुके हैं। कुछ शब्दों में अ स्वर लुप्त हो गया है[3], यथा–अनाज=नाज, अकाळ=काळ ।

यह कहीं मध्य में लोप होता है तथा कहीं अंत में। लुप्त होने के साथ ही विभिन्न दूसरे स्थलों में इसका आगम भी हो जाता है। रेफ वाले प्रायः समस्त शब्दों में अ का आगम होता है, यथा–धर्म=धरम, कर्म=करम । किन्तु कुछ स्थलों में अ शुद्ध रूप में प्रवेश पा गया है, यथा– जंबुअदीप, दुअट्ठ आदि। अ का आ के स्वर में परिवर्तन भी यदा-कदा हो जाता है, यथा–महेस=माहेस, उदयपुर=उदयापुर, समरथ=समराथ आदि। कहीं-कहीं अ के स्थान पर इ का प्रयोग हो जाता है, यथा–जग=जिग, कलोळ=किलोळ आदि। अ के उ में परिवर्तन के भी कई उदाहरण प्राप्त हैं, यथा– श्मशान–मसांण > मुसांण, अज्ज > अज्जु, वायस > वायसु आदि। अ का य में परिवर्तन– रत्न > रतन > रअण > रयण।

आ—

यह दीर्घविवृत्त पश्च संयुक्त स्वर है। आदोत=दीत, आडंबर=डंबर आदि शब्दों में आ का लोप हुआ है तथापि–रण=आरांण आदि शब्दों में आ का आगम हुआ है। कई बार अंतिम अक्षर आ के स्थान पर अ का ही प्रयोग हो जाता है, यथा– सीता=सीत, लंका=लंक । स्त्रीत्व-निर्देशक टा (आ बन्त) प्रत्यय से सिद्ध हुए शब्दों का अंतिम आकार प्रायः अकार में परिणित हो जाता है[4], जैसे– गंगा=गंग, सीता=सीत, सीय, माला=माल, धारा=धार आदि। शब्द के आदि में भी आ का कई बार अ में परिवर्तन हो जाता है, यथा– राजपूत=रजपूत, आग्या=अग्या ।

ओ, औ—

ये अर्द्धसंवृत, दीर्घ, पश्च, स्वर हैं। शब्दों के अंत में अय के प्रयोग पर औ का परिवर्तन धीरे-धीरे स्थान ले लेता है, यथा– समय=समौ, अजय=अजौ । राजस्थानी में प्रायः ओ और औ के प्रयोग के सम्बन्ध में अत्यधिक मतभेद चला आ रहा है। प्रायः लोगों ने अधिकतर इस सम्बन्ध में स्वच्छंदता ही बरती है। अन्य भाषाओं में अधिकतर शब्द मर्यादित हो जाने के कारण इन दोनों स्वरों के मध्य एक निश्चित सीमा-रेखा निश्चित हो गई है। प्राचीन प्रतियों में इनका स्वतंत्र अमर्यादित प्रयोग मिलता है किन्तु संभव है, वह लिपिकर्ताओं की कृपा का फल हो। इस सम्बन्ध में विशेष गवेषणा की आवश्यकता है। यह निश्चित है कि राजस्थानी में प्रायः सभी ओकारांत शब्दों के अन्त में औ का प्रयोग ही होता है, यथा– घोड़ौ, गधौ, म्हारौ, प्यारौ आदि। समस्त क्रियाओं में भी यही परिपाटी है, यथा– करणौ, मरणौ, कटणौ, खाणौ, जांणणौ, मांनणौ आदि। प्रायः अधिकतर लेखकों ने क्रियाओं के अंत में औ का ही प्रयोग किया किन्तु अन्य के विषय में काफी भिन्नता मिलती है। यह तो हमें मानना पड़ेगा कि राजस्थानी भाषा की प्रवृत्ति औ की ओर अधिक झुकाव प्रकट करती जा रही है। वैसे भी हिन्दी के समस्त आकारांत शब्द राजस्थानी में औकारांत ही पुकारे जाते हैं, यथा– गधा=गधौ, घोड़ा=घोड़ौ।

बलाघात के कारण हम किसी विशेष अक्षर पर अधिक प्राणशक्ति व्यय कर देते हैं, उसका परिणाम हमें दो रूपों में मिलता है। अंतिमाक्षर पर बलाघात के कारण ही प्रायः अंतिमाक्षर के रूप में औ के प्रयोग की बहुलता मिलती है। दूसरा परिणाम यह भी होता है कि किसी अक्षर विशेष पर अधिक प्राणशक्ति खर्च कर देने पर आसपास के अक्षर कमजोर पड़ जाते हैं तथा कभी-कभी इसी कमजोरी के कारण वे गायब भी हो जाते हैं, यथा– समय=समयौ=समौ। किन्तु अंतिमाक्षर के रूप में समस्त शब्दों के पीछे ओ के स्थान पर औ का प्रयोग कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। ओकारान्त वाले शब्दों में यह कठिनाई अधिक बढ़ जाती है। ओ और औ के द्वारा वे भिन्न अर्थ देते हैं, यथा– सो-सौ, रो-रौ, जो-जौ आदि। तब भी इन थोड़े से शब्दों को अपवाद मान लिया जाय तो ओकारांत समस्त शब्दों के अंत में औ का प्रयोग प्रायः सब जगह किया जा सकता है।

उ—

यह संवृत्त हृस्व पश्च स्वर है। प्राचीन एवं मध्यकालीन राजस्थानी ग्रंथों में इसके प्रयोग के प्रचुर उदाहरण पाये जाते हैं, यथा–सउदागर, संदेसड़उ, सासरउ, कियउ आदि। कालांतर में इसी अउ ने औ का रूप ले लिया[5], यथा– सौदागर, संदेसड़ौ, सासरौ, कियौ आदि। उ के बाद ही महाप्राण अक्षरों के आगम से बलाघात के कारण वह अक्षर विशेष महत्त्व पा लेता है और धीरे-धीरे उ लुप्त हो जाता है, यथा– उदधि-दधि, उपानह-पनही। कई बार उ अ में परिवर्तित हो जाता है। इसका कारण भी सहजप्रयत्न एवं प्रयत्नलाघव ही कहा जायेगा, यथा– साधु=साध, मधुर=मधरौ, कुमार=कंवर आदि। राजस्थानी भाषा की यह एक विशेष प्रवृत्ति है।

[1]कई बार इस सम्बन्ध में “की” का प्रयोग भी हो जाता है, यथा– नाथी=नथकी।

[2]ली का प्रयोग– चिड़कली, धीवड़ली।

[3]स्वर या व्यञ्जन लोप अथवा आगम एवं परिवर्तित शब्दों के रूप देने का अर्थ यह नहीं है कि इस प्रकार के परिवर्तन इस श्रेणी में आने वाले प्रत्येक शब्द में आवश्यक रूप से होते ही हों। उनका ऐसा परिवर्तन सम्भव है। कई बार इस प्रकार के परिवर्तन नये रूप एवं पूर्व अपरिवर्तित रूप दोनों भाषा में प्रयुक्त होते रहते हैं।

[4]कुछ पुल्लिंग शब्दों में भी ऐसा परिवर्तन होता है, जैसे– पिता=पित, दाता=दात आदि।

[5]Gujarati Language and Literature, Vol. I by N. B. Divatia, Page 189.

ऊ—

यह संवृत्त, दीर्घ, पश्च, स्वर है। मात्रापूर्ति के लिये यह कवियों का विशेष रूप से सहायक रहा है। कविता में इसी के कारण तंतु=तंतू, उठणौ=ऊठणौ, उगणौ=ऊगणौ आदि का प्रयोग बहुत मिलता है। सुगमता के लिये हृस्व को दीर्घ में परिवर्तन कर देना उनके लिये सहज है। यह प्रवृत्ति प्रायः सभी भाषाओं में पायी जाती है। बलाघात के कारण बोलचाल में भी कुछ लोग प्रायः उ के स्थान पर ऊ का प्रयोग करते हैं।

इ, ई—

ये संवृत अग्रस्वर हैं। इनके प्रयोग से राजस्थानी में शब्दों के कुछ विशेष रूपों का निर्माण हो गया है, यथा– करइ, रहइ, संदेसड़इ आदि। इसके अतिरिक्त घरि, दिसि आदि के रूप भी प्रचलित हैं। प्रायः कई स्थानों पर अ ई के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यथा– चमकणौ=चिमकणौ। इसके अतिरिक्त इ स्वयं कई बार अ में परिवर्तित हो जाता है, यथा– हरि=हर, कवि=कव, उदधि=उदध, रीति=रीत आदि। प्रायः लिपिकर्ताओं के कारण अथवा अज्ञानावस्था से दोनों हृस्व एवं दीर्घ रूप प्रचलित हो गये हैं। यथा– लिपि=लिपी, मुनि=मुनी, कवि=कवी आदि। इ का ए में भी परिवर्तन होता है, यथा– हिमालय=हेमाळौ। कई शब्दों में इ का आगम हो जाता है, यथा– स्त्री=इस्तरी, स्कूल=इस्कूल, स्टेशन=इस्टेसण।

ऋ—

राजस्थानी में ऋ, ऋृ , लृ, ॡ आदि नहीं है। ऋ का रि के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, यथा– ऋषि=रिसी, रिखी, ऋतु=रितु आदि। इसी प्रकार मृग को म्रग, पृथ्वी को प्रथ्वी आदि लिखा जाता है। ये प्रयोग दो रूपों में प्रचलित हैं–

1. मृग = म्रग, म्रिग

2. पृथ्वी = प्रथमी, प्रिथमी

3. दृग = द्रग, द्रिग

4. वृथा = व्रथा, व्रिथा

कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें ऋ अ में परिवर्तित हो जाता है–

1. कृष्ण = कन्ह

2. क्रसानु = कसण

3. तृण = तण

ऋ का आ में परिवर्तन–

1. श्रृंखला = सांकळ

2. कृष्ण = कांन्ह

3. मृत्तिका = माटी

ऋ का इ में परिवर्तन–

1. हृदय = हियौ

2. श्रृगाल = सियाळियौ

3. श्रृंगार = सिंणगार

ऋ का ई में परिवर्तन–

1. गृद्ध = गीध

2. घृत = घी

3. श्रृंग = सींग

ऋ का उ में परिवर्तन–

पृथ्वी = पुहमी

ऋ का ऊ में परिवर्तन–

1. वृद्ध = बूढ़ौ

2. मृत = मूवौ

3. वृक्ष = रूंख

ऋ का ए में परिवर्तन–

1. कृपाण = केवांण

2. धृष्ट = धेटौ

3. दृश् = देखणौ

4. मृत्तिका = मेट

ए, ऐ—

ये अर्द्धसंवृत्त अग्रस्वर हैं। इनके प्रयोग में कवियों ने प्रायः स्वच्छंदता बरती है। कवियों ने अगर कुछ कृपणता की हो तब भी लिपिकर्ताओं ने इन पर प्रचुर कृपा की है। घरे=घरै, करे=करै आदि रूप अनायास ही मिल जाते हैं। कई बार इनका प्रयोग बहुत ही लघु उच्चारण में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित उदाहरणों में ए का लघु उच्चारण हुआ है–

कद रे मिळउँली सज्जना, लाँबी बांह पसार– ढो. मा.

निम्नलिखित उदाहरणों में ऐ का लघु उच्चारण हुआ है–

1. पंथी एकसंदेसड़उ, लग ढोलइ पैहचाइ –ढो. मा.

2. बरती मो बारी (ह), सोवै क जागै सांवरा। — रांमनाथ कवियौ

प्रायः य का ऐ में परिवर्तन हो गया है–

1. अजय= अजै 2. जयपुर = जैपुर

2. हयवर= हैवर 4. उदय = उदै

ऐ का ए में परिवर्तन–

1. तैल= तेल

2. शैवाल = सेंवाल

विभिन्न स्वरों की विवेचना करने के बाद व्यञ्जनों की विवेचना करना समीचीन होगा।

कवर्ग—

यह कंठ्यवर्ग है जिसके अंतर्गत क, ख, ग और घ आते हैं। राजस्थानी भाषा के व्यञ्जनों की कुछ अपनी विशेषतायें हैं। कई स्थानों पर क राजस्थानी में लुप्त हो गया है–

1. मस्तक= माथौ

2. कार्तिक = काती

3. अचानक= अचांण

कुछ स्थानों में आ का आगम हो जाता है–

1. कंचुकी= कांचळी

2. कल (कल्य) = काल

क्रियाओं में कई स्थानों पर क प्रायः द्वित्व हो जाता है।[1] किन्तु यह प्रवृत्ति साधारणतया कविताओं में ही अधिक पायी जाती है–

1. चमकणौ= चमक्कणौ

2. सरकणौ = सरक्कणौ

3. खणंकणौ= खणंक्कणौ

[1]प्राकृत भाषाओं में भी इस प्रकार के द्वित्व की परम्परा है। देखो–“प्राकृत भाषाओं का व्याकरण”–आर. पिशल (जर्मन भाषा में) पारा 285 से 300 तक।

क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्दों में भी क कई बार द्वित्व हो जाता है, यथा–

1. हक= हक्क

2. कटक = कटक्क

क को य में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति राजस्थानी में पायी जाती है–

1. दिनकर= दिणयर

2. सकल = सयळ

क का महाप्राण ख है। अतः कई स्थानों पर क महाप्राण होकर ख हो जाता है–

1. रुकमिणी= रुखमिणी

2. किंसुक = किंसुख

इसके विरुद्ध कई बार महाप्राण ख अल्पप्राण होकर क बन जाता है–

1. भीख= भीक

2. भूख = भूक

3. खाखरौ= खाकरौ

4. खाख = खाक

स्वयं महाप्राण ख भी कई स्थानों पर द्वित्व हो जाता है–

1. चक्षु= चख = चख्ख

2. अक्षर = आखर = अख्खर

3. चखणौ= चख्खणौ

अल्पप्राण क के समान महाप्राण ख का भी ह में परिवर्तन हो जाता है–

1. रेख= रेह

2. मुख = मुह

3. सखि= सहि

4. शिखर = सिहरां

ख का ढ में परिवर्तन–

खंडहर = ढंढेर

क वर्ग के अंतर्गत ग स्वयं अल्पप्राण व्यञ्जन है। क अघोष वर्ण है जबकि ग घोष वर्ण है। कई बार ग अघोष वर्ण में परिवर्तित हो जाता है–

1. नाबालिग= नाबाळक

2. गाजबीज = काजबीज

इसी प्रकार अघोष वर्ण भी घोष वर्ण में परिवर्तित हो जाता है–

1. उपकार= उपगार

2. सेवक = सेवग

3. शोक= सोग

4. काक = काग

क के समान ग भी य में परिवर्तित हो जाता है, यथा–

1. सागर= सायर

2. गगन = गयण

3. नगर= नयर

जिस प्रकार क का महाप्राण ख है ठीक उसी प्रकार ग का महाप्राण घ है। घ भी निम्नलिखित उदाहरणों में अल्पप्राण हो गया है–

1. मेघनाद= मेगनाद

2. अरघ = अरग

निम्नलिखित उदाहरणों में घ ह हो गया है–

1. मेघ= मेह

2. दीरघ = दीह

चवर्ग—

यह तालव्य वर्ग है, जिसके अंतर्गत च, छ, ज एवं झ आते हैं। इनमें च और ज अल्पप्राण तथा छ और झ महाप्राण वर्ण हैं। च अघोष और ज घोष वर्ण है।

निम्नलिखित उदाहरणों में वर्ण द्वित्व हो जाते हैं–

च– 1. फच्चर 2. टुच्चौ

ज– 1. अज्ज 2. कज्ज 3. कमधज्ज

झ– 1. तुझ्झ 2. मुझ्झ 3. जूझ्झणौ

च का महाप्राण में परिवर्तन–

1. पश्चात्= पछै

2. पश्चिम = पिछम

छ का अल्पप्राण में परिवर्तन–

छछुंदर = चकचुंदर

ज का महाप्राण में परिवर्तन–

1. जहाज= झाझ

2. जहर = झैर

झ का अल्पप्राण में परिवर्तन–

1. संध्या= संझ्या = संज्या

2. मध्यरात्रि = मझरात = मजरात

च का ज में परिवर्तन–

1. पंच= पंज

2. आलोच्य = आळोज

च का य में परिवर्तन–

1. बचन= बयण

2. लोचन = लोयण

छ का स में परिवर्तन–

1. पछै= पस्सै

2. पश्चाताप = पछतावौ = पसतावौ

च का स में परिवर्तन–

चबूतरौ = सबूतरौ

छ और च के स में परिवर्तन की प्रवृत्ति राजस्थान के प्रायः कुछ ही भागों में पायी जाती है जिसका विवेचन हम राजस्थान की प्रमुख बोलियों का विवेचन करते समय कर चुके हैं।

ज का द में परिवर्तन–

1. कागज= कागद

2. गुजरणौ = गुदरणौ

3. मुजफर= मुदफर

4. हौज = हौद

ज का ल में परिवर्तन–

कागज = कागळ

ज का य में परिवर्तन–

1. गज= गय

2. भुजंग = भयंग

3. राजकुमारी= रायकुंवरी

टवर्ग—

यह मूर्धन्य वर्ग है। इसके अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण आते हैं। इनमें ट और ड अल्पप्राण तथा ठ और ढ महाप्राण हैं। ट का महाप्राण ठ है तथा ड का महाप्राण ढ है।

इनमें ट और ड के द्वित्व बहुत प्रचलित हैं, यथा–

ट का– 1. अरट्ट 2. गरट्ट 3. बट्ट

ड का– 1. खड्ड 2. हड्ड 3. तिड्ड

ट का महाप्राण में परिवर्तन–

1. दृष्टि= द्रस्टि = दीठ

2. वृष्ठि = व्रस्टि = बूठौ

ड का महाप्राण में परिवर्तन–

1. खंडहर= खंढेर = ढंढेर

राजस्थानी में ट का ड में परिवर्तन होने की विशेषता है, यथा–

1. घोटक= घोडउ = घोड़ौ

2. कोटि = कोडि = कोड़

इस सम्बन्ध में यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि ड और ड़ के अमर्यादित प्रयोगों ने प्रायः गलतफहमियाँ उत्पन्न करदी हैं। भाषा के अधिकतर विद्यार्थी इनके मध्य अवस्थित अंतर से परिचित नहीं होते। हों भी कैसे– अन्येतर भाषाओं में मिलने वाले समस्त कोशों में, जिनमें अकारादि क्रम से शब्द अंकित रहते हैं ड एवं ड़ को एक ही वर्ण मान कर टवर्ग के अंतर्गत ही अकारादि क्रम से उपस्थित किया गया है। दोनों के प्रयोग शब्दों में काफी मात्रा में अंतर उत्पन्न कर देते हैं–

1. कोड= उमंग, उत्साह; कोड़ = करोड़, कोटि

2. मोड= संन्यासी; मौड़ = दूल्हे का शिरोभूषण

इन अंतरों को दृष्टिगत रखते हुए यह अवश्य मानना पड़ेगा कि इनको अकारादि क्रम से एक ड के अंतर्गत रखना उचित नहीं कहा जा सकता। ड़ और ढ़ का उच्चारण जीभ का अग्र भाग उलट कर मूर्द्धा पर लगाने से होता है। इस उच्चारण को द्विस्पृष्ट कहते हैं। वैदिक भाषा में दो स्वरों के बीच में आने वाले ड् ढ् का उच्चारण ल़् ल् ह् होता था। पाली में भी यह विशेषता पाई जाती है। किन्तु संस्कृत में यह परिवर्तन नहीं होता था। मध्यकाल में संभवतया किसी समय स्वर के बीच में आने वाले ड् ढ् का उच्चारण ड़ ढ़ के समान होने लगा हो। ड़ और ढ़ से कोई शब्द आरंभ नहीं होता। कवर्ग के अंतिमाक्षर ड के स्थान पर साधारण जन ड़ का उच्चारण करने लगे। आज भी चटसाल में पढ़ते बच्चे क, ख, ग, घ, ड़ के उच्चारण से कवर्ग को याद करते हैं। अंतिमाक्षर अनुनासिक रूप ङ का कवर्ग में उच्चारण की दृष्टि से एक प्रकार से राजस्थानी में लोप हो गया है। प्राचीन सब प्रतियों में ड ही मिलता है किन्तु इसी ड का कालांतर में ड़ के रूप में परिवर्तन हो गया। किन्तु कवर्ग के अंतिमाक्षर के रूप में ड के स्थान पर ड़ के उच्चारण की परंपरा को हमने मान कर उसी का परिपालन करने की चेष्टा की है। यद्यपि यह कंठ्य न हो कर मूर्धन्य ही है तथापि उपरोक्त परंपरा के कारण हमने भी ड़ को अकारादि क्रम में घ के बाद ही स्थान दिया है। पाठकगण राजस्थानी की इस विशेषता को कोश-अवलोकन के समय ध्यान में रक्खें तो वे अधिक सुविधा के साथ शब्दों को ढूँढ़ सकेंगे।

ट और ठ के संयुक्त रूप भी राजस्थानी में मिलते हैं–

1. पुट्ठौ

2. कट्ठौ

3. दिट्ठी

ड और ड़ के उपरोक्त विवेचन पर दृष्टि डालते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि राजस्थान में ट कई स्थानों में ड़ में परिवर्तित हो गया है।

1. कपाट= कपाडि, किवाड़, कवाड़

2. भट = भड = भड़

3. कटि = कड़

तवर्ग—

यह दंत्य वर्ग है। इसके अंतर्गत त थ द ध और अनुनासिक न है। इसमें त और द अल्पप्राण है जिसके महाप्राण क्रमशः थ और ध[1] हैं। त अघोष तथा द घोष वर्ण है।

[1]बहुत से विद्वानों नेध के नीचे बिंदी मान कर एक नयी ध्वनि निश्चित की है। पं. रामकर्ण आसोपा ने भी ध के नीचे बिंदी को स्वीकार किया है। देखो “मारवाड़ी री पैली पोथी।”

द्वित्व रूप

त– 1. गत्त 2. असपत्त

थ– 1. कथ्य 2. सथ्थ

द– 1. मरद्द 2. भद्द 3. हद्द

ध– 1. सुध्ध 2. गिध्ध

न– 1. मन्न 2. रतन्न 3. जतन्न

त का विभिन्न वर्णों में परिवर्तन हो जाता है, यथा–

त का द में–

1. विपत्ति= विपदा

2. आपत्ति = आपद

त का च में–

1. सत्य= सच

2. मीति = मीच

त का मूर्धन्य ट में–

1. कर्तन= काटणौ

2. उदवर्तन = उबटन

3. निवर्तन= निबटणौ

त का य में–

1. गत= गय

2. सत = सय

त का ब में–

1. सुजात= सुजाब

त का व में–

1. प्रभात= पोहोव

2. घात = घाव

त का अपने महाप्राण थ में–

1. कंत= कथ

2. भरत = भरथ

3. अस्तभन= आथुणौ

त का क में परिवर्तन–

सौत = सौक

इनके अतिरिक्त कुछ स्थानों पर त का लोप हो जाता है, यथा–

1. कदाचित= कदाच् = कदास

2. उत्साह = उछाह

3. शीतल= सीळौ

इसी प्रकार थ भी अपने अल्पप्राण त में परिवर्तित हो जाता है–

1. हाथ= हात

2. अवस्था = औसता

थ का मूर्धन्य ठ में परिवर्तन–

स्थान = ठांण = ठांव

य का ह में परिवर्तन–

1. नाथ= नाह

2. गाथा = गाहा

3. गूथ= गूह

4. कथना = कहना

द का लोप–

1. नदी= नई

2. द्वार = वार

3. एकादश= ग्यारा

द का अपने महाप्राण ध में परिवर्तन–

द्रंग = ध्रंग, ध्रंगड़ौ

द का न में परिवर्तन–

1. चंदन= चन्नण

2. संदेस = संनेस

3. चांद= चांन

द का ज में परिवर्तन–

1. अद्य= आज

2. श्वापद = सावज (सिंह)

द का ड में परिवर्तन–

1. दाव= डाव

2. दंड = डंड

3. दर्दुर= डेडरौ

द का त में परिवर्तन–

1. मस्जिद= मसीद = मसीत

2. सुफेद = सुपेद = सुपेत

3. मदद= मदत

द का य में परिवर्तन–

1. मदन= मयण

2. मदकळ = मयगळ

3. पाद= पाय

द का व में परिवर्तन–

1. पाद= पाव

2. स्वाद = साव

ध का अल्पप्राण द में परिवर्तन–

1. समाधि= समाद

2. अश्वमेध = असमेद

3. श्रद्धा= सरदा

4. श्राद्ध = सराद

5. लोध्र= लोद

ध का झ में परिवर्तन–

1. संध्या= संझ्या, सांझ

2. बंध्या = बांझ

3. मध्य= मझ्झ

ध का मूर्धन्य ढ में परिवर्तन–

1. संनद्ध= सनढ

2. वृद्ध = बूढौ

3. धोक= ढोक

ध का ह में परिवर्तन–

1. जळधर= जळहर

2. विषधर = विखहर

3. रुधिर= रुहिर

न का ल में परिवर्तन–

1. जन्म= जनम = जळम

2. नंबर = लंबर

न का ड़ में परिवर्तन–

1. हनुमान= हड़ूमांन

2. रणमल्ल = रिनमल्ल, रिड़मल्ल

न का ड में परिवर्तन–

कनेर = कंडैर

न का द में परिवर्तन–

उन्माद = उदमाद

न का मूर्धन्य ण में परिवर्तन–

1. योनि= जूण

2. जन = जण

तवर्ग के वर्णों का मूर्धन्य वर्णों में परिवर्तन एक निश्चित क्रम से होता है। त का ट में, थ का ठ में, द का ड में, ध का ढ में, तथा न का ण में, होता है। इस क्रम में उलटफेर नहीं होता। इस प्रकार दंत्य वर्णों का मूर्धन्य वर्णों में कुछ क्रमिक परिवर्तनशील समानता है। उच्चारण में सूक्ष्म निकटता का भाव है।

पवर्ग—

यह ओष्ठ वर्ग है। इसके अंतर्गत प, फ, ब, भ और म हैं। इनमें प और ब अल्पप्राण हैं जिनके महाप्राण क्रमशः फ और भ हैं। प अघोष एवं ब घोष वर्ण है।

द्वित्व रूपों के उदाहरण–

प का = अप्प, बप्प, जप्प

फ का = बफ्फ

ब का = अकब्बर, सरब्ब, अब्ब

भ का = अभ्भ, नभ्भ, गरभ्भ

म का = करम्म, सरम्म, धरम्म

प प्रायः कुछ शब्दों में महाप्राण हो जाता है, यथा–

1. दोपहर= दोफार

2. वाष्प = बाफ

3. परशु = फरसौ

इसी प्रकार महाप्राण फ भी कुछ शब्दों में अल्पप्राण प में परिवर्तित हो जाता है–

1. सफेद= सुपेत

2. अफसोस = अपसोस

ब का अपने महाप्राण भ में परिवर्तन–

बहुत = भोत

भ का अल्पप्राण ब में परिवर्तन–

1. सोभा= सोबा

2. अभ्र = आभौ, आबौ

3. गरभ= ग्याब

इनके अतिरिक्त पवर्ग के वर्ण कुछ अन्य वर्गों में भी परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित वर्णों के अनुसार प्रत्येक अक्षर का अलग-अलग उदाहरण दिया जाना समीचीन होगा–

प का व में परिवर्तन–

1. नूपुर = नेवर

2. कपाट = किंवाड़

3. गोपाल = गुवाळ

4. अपर = अवर

5. अंतःपुर = अंतेवर

6. क्रपांण = केवांण

उ तथा अ के साथ प का ओ में परिवर्तन–

1. अपयश= ओदस

2. सपत्नी = सौत

3. कपर्दिका= कोडी

4. उपाख्यान = ओखांण

फ का ह में परिवर्तन[1]—

1. मुक्ताफल= मोताहळ

2. सफल = सहल

3. अफल= अहर

ब का लोप–

1. कदम्ब= कदम

2. शब्द = साद

3. चौबीस= चौईस

ब का प में परिवर्तन–

1. खूबसूरत = कपसूरत

2. जब्त = जपत

3. गंधर्व = गंधरब = गंद्रप

ब का म में परिवर्तन–

1. प्रबोध = परमोद

2. संबंध = सनमन

राजस्थानी में प्रायः बहुलता से ब, व का स्थानीय बन जाता है। व को ब बनाने व उच्चारण करने की ओर राजस्थानी की प्रवृत्ति अधिक है।

1. वंशी = बंसी

2. वट = बट

3. वार = बार

4. वपु = बपु

5. वाम = बांम

6. वचन = बचन

भ का म में परिवर्तन–

1. उपालम्भ = ओळभौ = ओळमौ

2. सौरभ = सौरम

3. स्तंभ = थांम, थंभ

भ का लोप–

1. कुम्भकरण = कूमकरण

2. कुसुम्भ = कसुम, कसूमल

भ का ह में परिवर्तन–

1. सुरभि = सुरही

2. लाभ = लाह

3. करभ = करह

4. सुभट = सुहट = सुहड़

म का व में परिवर्तन[2]—

1. ग्राम = गांव

2. भीम = भींव

3. कुमार = कंवर

4. चामर = चंवर

5. सीमा = सींव

[1]हेमचंद्र सिद्धहेमचन्द्र1/236 में अनुमति देता है कि फ के स्थान पर प्राकृत में भ और ह दोनों रखे जा सकते हैं। देखो–पिशेल का व्याकरण, पारा 292

[2]अपभ्रंश में भी यह विशेषता पाई जाती है। देखिये–हिन्दी साहित्य का वृहत्त इतिहास, प्रथम भाग, सं. राजबलि पांडे, पृष्ठ 321

म का ब में परिवर्तन–

1. उत्तमांग = उतबंग

2. आम्र = आंबौ

म का न में परिवर्तन–

1. सम्मान = सनमान

2. सम्बंध = सनमंद

3. सम्मुख = सनमुख

म के महाप्राण के रूप में म्ह का प्रयोग कई शब्दों में होता है, यथा–

1. महाराज = म्हाराज

2. मैं = म्हैं

3. मेरा = म्हारौ

र-–

यह अल्पप्राण घोष वर्त्स्य लुंठित ध्वनि है। निम्नलिखित शब्दों में र का लोप हो जाता है–

1. प्रेम = पेम

2. श्रावण = सांवण

3. प्रण = पण

4. शीर्ष = सीस

5. ध्रुव = ध्

6. भाद्रपद = भादवौ

7. सहस्र = सहस

र का आगम–

1. शाप = सराप

2. सजळ = सरजळ

3. सिखर = सिरहर

र का परिवर्तन ड़ में बहुलता के साथ होता है, यथा–

1. विरुद = बिड़द

2. अर्युद = अड़ब

3. परदा = पड़दौ

र का ळ में परिवर्तन–

1. दारिद्र्य = दाळद

2. हरिद्रा = हळदी

रेफ की विवेचना हम पीछे कर चुके हैं, अतः इसकी पुनरावृत्ति यहाँ उचित न होगी।

ल—

यह अल्पप्राण घोष वर्त्स्य पार्श्विक ध्वनि है।

ल का द्वित्व–

सल्लणौ, गल्ल, पीथल्ल आदि।

ल का ळ में परिवर्तन[1]—

1. माला = माळा

2. धूलि = धूळ

3. शूल = सूळ

ल का र में परिवर्तन–

किल = किर

ळ का ड़ में परिवर्तन–

धूलि = धूड़

ल का लोप–

1. फाल्गुण = फागुण, फागण

2. म्लेच्छ = मेछ

ल का न में परिवर्तन–

ललाट = लिलाड़ = निलाड़

ल का महाप्राण ल्ह में–

1. लाश = ल्हास

2. कल = काल = काल्हि

राजस्थानी में ल के अतिरिक्त ळ की ध्वनि भी होती है। इस सम्बन्ध में डॉ. चाटुर्ज्या[2] लिखते हैं कि “पुरानी राजस्थानी में सिर्फ ल ही लिखा जाता था पर ळ का उच्चारण भाषा में था। इसके पक्ष में युक्ति है। अभी तक पूर्वी पंजाबी की गुरुमुखी लिपि में जैसा हम देखते हैं ळ के लिये वर्ण नहीं है, पर ळ ध्वनि पंजाबी भाषा में सुनाई देती है।” संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में ळ की ध्वनि नहीं है। वेदों में इसका प्रयोग हुआ है। उसके बाद इसका प्रयोग प्राकृत[3], राजस्थानी एवं मराठी में ही हुआ है।[4] ल और ळ के ध्वनि एवं अर्थभेद के विषय में हम विवेचन कर चुके हैं। ल वर्त्स्य ध्वनि है एवं ळ मूर्दन्य ध्वनि है। किसी शब्द के प्रथम अक्षर के रूप में ळ का प्रयोग नहीं होता। यह उत्तरवर्ती अक्षरों के रूप में ही शब्द में स्थान पाता है।

व—

यह दंतोष्ठ्य घोष संघर्षी ध्वनी है। राजस्थानी में व के नीचे बिंदी लगा कर व़ लिखने की प्रथा है। साधारणतया व और व़ में कोई भेद नहीं किया जाता। श्री नरोत्तम स्वामी ने व को अंग्रेजी के W और व़ को V के समान उच्चरित मान कर ध्वनि में अन्तर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है।[5] श्री मेनारिया ने भी इस मत का समर्थन किया है।[6] डॉ. सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या व और व़ की दो ध्वनियां स्वीकार नहीं करते हैं।[7] डॉ. ग्रियर्सन ने इन ध्वनियों में भेद माना है।[8] उनके अनुसार व़ की वास्तविक ध्वनि अंग्रेजी के न तो W में है और न V में। यथार्थ में यह इन दोनों के बीच की ध्वनि है। डॉ. ग्रियर्सन के अनुसार भारत में V का उच्चारण शुद्ध ओष्ठ्य[9] है किन्तु राजस्थानी में अनेक शब्द ऐसे हैं जहाँ व का यह शुद्ध ओष्ठ्य उच्चारण नहीं है। डॉ. ग्रियर्सन का यह मत सही मालूम होता है। व और व़ की ध्वनि में अन्तर अवश्य है। डॉ. नरोत्तमदास ने जो व़ को अंग्रेजी V के समान उच्चारित माना है, वह संभवतया इस आधार पर माना है कि ये दोनों दंतोष्ठ्य हैं। इनमें ऊपर के दांत नीचे के होठों का तनिक सा स्पर्श करते हैं एवं स्पर्श करने के पश्चात् अलग होते ही मुंह की अवरुद्ध वायु निकल कर ध्वनि उत्पन्न कर देती है। व में दांत होठों के नजदीक जरूर जाते हैं किन्तु होठों का स्पर्श नहीं करते। नजदीक जाते हुए ही वे वायु निकालते रहते हैं। इसमें वायु अवरुद्ध नहीं होती। इस दृष्टि से व और व़ में अन्तर है। व़ और अंग्रेजी के V में भी इतना अन्तर है कि व़ में होठों की अवस्था विवृत्त होती है तथा V में उनकी अवस्था विवृत्त नहीं होती।

वास्तव में प्रत्येक भाषा की अपनी कुछ विशेष ध्वनियाँ होती हैं, अन्य किसी भाषा की ध्वनि विशेष से उसकी तुलना नहीं की जा सकती।

दोनों के मध्य के इस भेद को जानना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि व के स्थान पर व़ और व़ के स्थान पर व का प्रयोग होने से शब्द का अर्थ बिल्कुल पलट जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी–

1. वार = दिन, प्रहार व़ार = सहायतार्थ पीछा करना

2. वीर = बहादुर व़ीर = रवानगी

3. वात = वायु व़ात = कहानी

इस ध्वनि-भेद के ज्ञान के पूर्ण अभाव में ही प्रायः साधारण जन प्रत्येक व के नीचे बिंदी लगा कर लिख देते हैं।

[1]हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि भाषा-प्रवाह में परिवर्तित नये रूप एवं पूर्व अपरिवर्तित रूप दोनों प्रयुक्त होते हैं। किन्तु इस परिवर्तन में ऐसी बात नहीं है। यद्यपि इन रूपों में ल का परिवर्तन ळ में हुआ है किन्तु राजस्थानी में ये नये परिवर्तित रूप ही प्रयुक्त होते हैं। राजस्थानी में ल और ळ के प्रयोग निश्चित हैं उनमें परस्पर परिवर्तन नहीं होता।

[2]राजस्थानी भाषा : डॉ. सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, पृष्ठ 13

[3]प्राकृत भाषाओं का व्याकरण–मूल ले. रिचर्ड पिशल, अनुवादक–डॉ. हेमचन्द्र जोशी (हिन्दी में) पृष्ठ संख्या 348, 349

[4]Gujarati Language and Literature, Vol. II by N. B. Divatia, Page 70-71.

[5]“राजस्थान रा दूहा” भाग 1 में राजस्थानी वर्णमाला लिखते हुए श्री नरोत्तम स्वामी ने एक नोट दिया है. . .

“राजस्थानी लिपि में संस्कृत व (w) व़ से और राजस्थानी व़ (v) व से लिखा जाता है।”

“वीर सतसई” का सम्पादन करते हुए सम्पादकों ने श्री नरोत्तम स्वामी के पत्र का हवाला देते हुए भूमिका में लिखा है–

“मेनारियाजी का लिखना सर्वांश में ठीक नहीं, भ्रमपूर्ण है। आजकल लोग हिन्दी तथा ब्रज के प्रभाव से व को प्रायः ब से लिख देते हैं, यह अशुद्ध है। बीकानेर नहीं किन्तु वीकानेर लिखना चाहिए। टैसिटोरी ने सर्वत्र Viko लिखा है। Biko नहीं। रोमन में व को v से तथा व़ को w से लिखा जाना चाहिए।”

उपरोक्त दोनों उल्लेखों में अन्तर है। हमने पहले उल्लेख के अनुसार ही स्वामीजी का मत मान लिया है। राजस्थानी भाषा और साहित्य में डॉ. हीरालाल माहेश्वरी ने भी पृष्ठ 41 में इसी मत का समर्थन किया है।

[6]व का उच्चारण डिंगल में दो तरह से होता है, एक संस्कृत में व अथवा अंग्रेजी W की तरह और दूसरा अंग्रेजी V की तरह। उच्चारण का यह अन्तर बतलाने के लिए लिखने में एक व तो वैसा ही रहने दिया जाता है पर दूसरे के नीचे बिन्दी लगा दी जाती है। –राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृष्ठ 32

[7]देखिए “वीर सतसई” की भूमिका, पृष्ठ 109–डॉ. सहल द्वारा संपादित।

[8]हिन्दी में व का उच्चारण दंतोष्ठ्य माना जाता है।

[9]“I take this opportunity of explaining the pronunciation of the letter व; sometimes transliterated w, and sometimes v. In western Hindi and in the languages further to the east this letter almost invariably becomes b. Thus ‘wadan’, a face becomes ‘badan’, and ‘vichar’ consideration becomes बिचार. In Rajasthan we first come upon the custom prevalent in Western India of giving this letter its proper sound. In the मराठी section of the survey it is regularly transliterated v, but this does not indicate its exact pronunciation. In English the letter v is formed by pressing the upper teeth on the lower lip. It is thus a denti-labial. This sound, so far as I am aware, does not occur in any Indo-European language. In India v is a pure labial, and is formed by letting the breath issue, not between the teeth and the lip, but between the two lips. An experiment will show the correct sound at once.

It is something between that of an English w and that of an English v. This sound naturally varies slightly according to the vowel which follows it. Before long or short a, u, o, ai, or an it is nearer the sound of w, while before long or short i or e it is nearer that of v. This sound will be naturally uttered under the influence of the following vowel, so long as the consonant w or v is pronounced as a pure labial and not as a denti-labial. In transliterating Rajasthani I represent the w sound by w and the v sound by v , but it must be remembered that the English sound of v is never intended. Thus I write Marwari not Marvari because the v is followed by a but Malvi not Malwi because v is followed by i“.

–Linguistic Survey of India, Vol. IX p। 5. Grierson.

व का द्वित्व–

1. हैव्वर

2. गैव्वर

व का म में परिवर्तन–

1. रावण= रांमण

2. हयवर = हैमर

3. विवाह= बिमाह

4. यादव = जादम

व का लोप–

1. लवण= लूण

2. यादव = जादू

3. पांडव= पांडू

4. भव = भौ

5. दंडवत= डंडौत, दंडौत

व का महाप्राण व्ह का प्रयोग–

1. व्हालौ

2. व्हैम

व का ब में परिवर्तन–

1. वाम= बांम

2. वंसी = बंसी

व के महाप्राण के रूप में भी व़ का प्रयोग किया जाता है। उच्चारण की दृष्टि से व़ पवर्ग के वर्ण ब के नजदीक है। ब शुद्ध ओष्ठ्य है। कुछ विद्वानों का कथन है कि व़ शब्द के आरम्भ में प्रायः नहीं आता[1], किन्तु कई शब्द ऐसे मिलते हैं जिनमें व़ शब्द के पहले आया है, यथा–

1. व़ाकारणौ

2. व़ात

3. व़ादळ आदि।

यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि अभी तक व और व़ का तुलनात्मक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सका है। भाषा विज्ञान के विद्यार्थियों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

य—

यह तालव्य घोष अर्द्धस्वर है। ल एवं व के प्रयोग में विभिन्नता को देख कर राजस्थानी में कुछ लोग य के नीचे बिंदी को लगाते हैं[2], किन्तु उच्चारण की दृष्टि से उसका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। इस बिंदी से य और य़ में उच्चारण विभिन्नता प्रकट नहीं होती। संस्कृत की भांति य का द्वित्व प्रयोग राजस्थानी में नहीं होता–

1. सूर्य्य= सूर्य

2. मोर्य्य = मोरी

य की ओर झुकाव के कारण कई शब्दों में य का आगम हो गया है, यथा–

1. राठौड़= रायठौड़

2. रथ = रयत्थ

3. अकथ्थ = अकथ्य

4. शाबास= स्याबास

5. लज्जा = लज्या

6. मनसा = मनस्या

य का लोप–

1. पुण्य= पुन

2. दैत्य = दैत

3. आदित्य = आदीत

4. ज्योति= जोत

5. मनुष्य = मिनख

6. मध्य = मझ

7. नियम= नेम

8. नीयत = नीत

य का इ में परिवर्तन–

1. मयण= मइण

2. नारायण = नरायण, नराइण

इ का य में परिवर्तन–

1. रमाइन= रमायण

2. कोइल = कोयल

3. कोइक = कोयक

य का एै में परिवर्तन–

1. अजय= अजै

2. भय = भै

3. अभय = अभै

4. जय= जै

5. नयन = नैण

राजस्थानी में य को ज में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति की ओर अधिक झुकाव होता जा रहा है।[3] अनेक शब्दों में य ज में परिवर्तित हो गया है। यथा–

1. योगी= जोगी

2. युग = जुग

3. यज्ञ = जग्य

4. युक्ति= जुगत

5. यात्रा = जातरा

य का व में परिवर्तन–

1. न्याय= न्याव

2. वायु = वाव

3. आयुध = आवध

4. आयु= आव

5. उपाय = उपाव

श, ष, स—

राजस्थानी में इन तीनों के स्थान पर केवल एक दन्त्य “स” का ही प्रयोग होता है।[4] “श” के लिए सदैव ” स” प्रयुक्त होता है।

1. शमा = समा

2. शाम = सांम

3. श्याम = स्यांम

4. आशा = आसा

5. शय्या = सेज

किन्तु “ष” के लिए ” स” एवं “ख” दोनों वर्ण प्रयुक्त होते हैं–

1. दोष= दोख, दोस

2. वर्षा = वरखा, वरसा

3. पाषाण= पाखांण, पाखांन, पासांण, पासांन

4. तृषा = तिरस, निरख

“स” का लोप–

1. स्नेह= नेह

2. स्थिर = थिर

3. स्थापना= थापना

4. सहेली = हेली

श का लोप–

1. आश्चर्य= अचरज

2. निश्चिंत = नचीत

ष का लोप–

1. शुष्क= सूखौ

2. वाष्प = भाप

3. मुष्टि= मूठ

4. दुष्काल = दुकाळ

[1]श्री कन्हैयालाल सहल, श्री पतराम गौड़ तथा श्री ईश्वरदान आसिया द्वारा संयुक्त रूप से संपादित कविराजा सूर्यमल्ल की “वीर सतसई” की भूमिका पृष्ठ 109 में लिखा है–

व़ अन्तस्थ व्यंजन semi vowel है, जैसे स्व़ामी, हुव़ौ, स्व़र, सेव़ग, साव़।

व संघर्षी व्यंजन है जैसे वन, वासदे, वासग।

ब ब्रजभाषा में

व बन जाता है, पर

व़ ब नहीं बन सकता।

व़ शब्द के आरम्भ में प्रायः नहीं आता।

[2]शोध पत्रिका भाग 4 अंक 3 मार्च 53 में प्रकाशित एक लेख “राजस्थानी में ध्वनि परिवर्तन” का पारा 89 का अंतिम अंश।

[3] (क) “पुरानी राजस्थानी” मू. ले. डॉ. एल. पी. तेस्सितोरी अनु. नामवरसिंह पारा 22.

“ज कभी-कभी य में बदल जाता है। अनेक स्थानों पर इस परिवर्तन का आभास-मात्र होता है, क्योंकि लिखने में ज और य प्रायः एक दूसरे के स्थान पर व्यवहृत हो जाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे बहुत कुछ एक ही प्रकार से उच्चरित होते थे, अर्थात् ज की तरह। लेकिन कुछ अन्य स्थानों पर ऐसा प्रतीत होता है कि ज का दुर्बल होकर य हो जाना वास्तविक है, अर्थात् स्वरों के बीच ज व्यंजन की शक्ति खो देता है और जैन-प्राकृत की य श्रुति की तरह Euphonic तत्त्व के रूप में प्रयुक्त होता है।

(ख) श्री मोतीलाल मेनारिया ने “राजस्थानी भाषा और साहित्य” पृष्ठ 33 पर लिखा है–

“डिंगल में य का उच्चारण य और ज दोनों तरह से होता है। जब य किसी शब्द का पहला अक्षर होता है तब इसका उच्चारण प्रायः ज किया जाता है और ज ही लिखा जाता है। परन्तु जब य शब्द के पहले अक्षर के बाद आता है तब वह ज्यों का त्यों य बोला और लिखा जाता है। जैसे (क) जुध (युद्ध), जोधा (योद्धा), जात्रा (यात्रा), जमराज (यमराज)। (ख) न्याय, ख्यात, रायजादा, माया, शयन, बयण, गुणियण।

किन्तु मेनारिया का यह मत उचित नहीं मालूम होता। श्यया आदि में य प्रथम अक्षर न होने पर भी ज हो जाता है यथा–सेज गुणियण को गुणिजण भी कहते हैं।

[4] “प्राचीन भारती के कई एक वर्णों का भी प्राकृत में सर्वथा अभाव होगया है, जैसे ऋ, ऋृ , लृ, लृ, ऐ, औ, य, श, ष तथा विसर्ग।” प्राकृत प्रवेशिका मू. ले. ए. सी. नूल्लर अनु. बनारसीदास जैन पृष्ठ 11 “श् ष् स्–इन तीनों के स्थान में दन्त्य स हो जाता है।” वही, पृष्ठ 16 पारा क।

स का ह में परिवर्तन–

1. केसरी = केहरी

2. दिवस = दिवह

3. जैसलमेर = जेहलमेर

ष का ह में परिवर्तन–

1. पौष = पोह

2. पुण्य = पुहप

3. पुष्कर = पुहकर